唐賢坊古村位于江西吉安縣城西南隅,正南面對吳仙山,村中有近80戶人家,人口300余人,耕地面積約10公頃。2007年公布為江西省第二批歷史文化名村。

該村以祠堂為中心,縱橫各五排,成一長方形。院落中房屋,基本為兩種模式,一種附有中天井的對廳與正廳的二進結構,對廳,也即前廳,一廳四房,靠天井光;正廳則為一廳六房,用花格門窗與天井和前廳分開,花格門窗上浮雕各類山水花卉和人物故事,飾以油漆金粉,富麗堂皇。兩側還有偏屋各一間,粉墻上有題額楹聯,使偏屋廳堂亮麗,前后還各帶長方形庭院,這類建筑共六套,甚為寬敞氣派。

另一種即為江西較普遍的模式,民間稱為國字廳,進門即前廳,一廳四房,后有一倒廳,帶二房,有后側門通外面院落或巷道,雕刻繪畫,涂金抹彩,多在前廳的兩壁和廳堂的橫梁上,配以對聯、堂匾,也很堂皇,這是典型的清代贛式民居。這兩種民居現存約三十余棟,以清代為主,有少數幾棟明代住宅。

村中還有六處書院,與民宅不同,門從左側進院,院前照壁上有一米見方的巨大“魁”字,表示要在科舉考試中奪魁,也可說是書院的象征。小院便于學童活動,也便于課堂與外界隔音,設計無疑非常周到的。書院房舍二層,上下樓均為一廳四房,廳房均有隔扇門的花格向院中采光,樓上有很大的窗門,民間稱之為跑馬樓,上下二層都不影響師生的視力。

木制的樓板還以桐油三合土粉刷,既可防水,還可隔音,可保持樓下安靜。正屋左側建有偏屋,一廳二房,小天井采光,照壁上大書“福”字,這顯然是為書院先生設置的住處。小外村落有六處書院,大家看了,無不贊嘆。

據了解:這座唐賢坊村,開基祖蕭茂爵曾任臨川府主簿,宋慶元五年(1199年)從吉水螺陂遷至吉安高塘(今敦厚鎮菜園自然村)。生子消、澄、洑、源。后因“愛金牛渡之中洲,秀水夾流,嘉林從蔭”,于此建屋讀書,題名“中洲書屋”,后又起村名“灘頭”,全家遷居于此(今橫江鎮江邊自然村)。宋嘉定年間,蕭茂爵以“世之賢,莫過于唐”之構思,在江邊村東立一牌坊,名曰“唐賢坊”,不久令次子蕭澄居住于此,村名為“唐賢坊”,蕭澄為唐賢坊村始祖。

唐賢坊蕭氏宗祠(敘倫堂)位于村南正中位置,坐北朝南,祠前隔著千畝稻田,正對著吳仙山。祠堂面闊11.2米,進深34.5米,棟高7.3米,占地面積386.4平方米。據族譜記載:蕭氏宗祠(敘倫堂)始建于宋,毀于元,明代重建,清雍正年間又毀于火災,清乾隆三十年(1765年)重建,清光緒三十三年(1907年)擴建,1993年村內外的族人捐資大修。祠堂前部為廓廊,兩木柱撐頂,頂飾藻井。

三大門,青石門框,中大門上掛“蕭氏宗祠”木匾。廓廊上方屋檐下兩木柱之間掛“大夫第”木匾,前廊柱聯“都侯推高第,吳峰護名門”。祠內為三進二天井,三開間抬梁二層結構,有許多木雕裝飾,十分精美。青石板天井,正堂掛“敘倫堂”木匾,后堂樓上分層安放先祖靈位和逝世長者牌位。

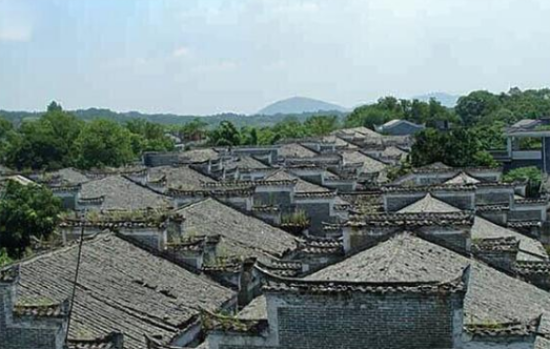

蕭氏宗祠兩側和后面保留有五排30余棟青磚砌墻的清代民居,村中鋪有20余條縱橫交錯的鵝卵石巷道,每棟房子之間既有巷道相通,又有邊門相隔,幾幢房子組成一個群落,只要將邊門一關,每一組群落民居就是一個壁壘森嚴的深宅大院。民居內部結構很有特點,所有木質門窗都雕有龍鳳、麒麟、花朵等精致的圖案;大廳板墻上方繪刻了花鳥蟲魚、山水風光和人物典故等栩栩如生的圖案;為人處世的格言名句隨處可見,充分體現唐賢坊村蕭氏耕讀立身、詩書傳家的良好村風。

與唐賢坊村隔200余米相鄰的江邊村,聚居著與唐賢坊蕭氏同一先祖的蕭清、蕭源的后裔50余戶200余人。江邊村蕭氏宗祠(貽燕堂)建于清代中期,規模宏大,寬12.4米,長69.75米,四進三開間,每一進邊墻前后均飾三節馬頭墻,占地面積864.9平方米,為橫江地區的大祠堂之一。

江邊村蕭氏存有一塊鐫刻于清道光二十年(1841年)的“吉州狀元題名碑”,碑體由上等青石板材打造,長143厘米,寬50厘米,厚4厘米;正面刻有古廬陵郡南宋以來從文天祥到劉繹等14名狀元的姓名、籍貫、中狀元時間和最高官職及謚號,還刻有一段75字的跋文,“吉州狀元題名碑”原豎于村中韋院旁碑亭中,其意在于用吉安本地歷代科舉頂尖人物鞭策蕭氏子弟發奮讀書,光宗耀祖。

蕭氏宗族在唐代有十位宰相,身為南宋的蕭澄想激勵后世的子孫繼承和發揚盛唐先祖的事業和功德。村中還有一方“狀元碑”,將吉州十五位狀元的姓名、籍貫、欽點狀元的年月全都刻上,為后人樹立讀書成名的榜樣。但是800余年間,讀書中舉的不多,而明清兩朝經商致富的卻不少。六所書院培植了代代儒商,遠赴云、貴、川、粵、鄂、湘,經營布匹、木材、中藥、錢莊,回鄉后興建房舍、書院,改造村莊,構筑巨大祠堂。江邊祖村的貽燕堂,唐賢坊村的敦倫堂,前者四進,后者三進,都高大寬敞,商人有錢,正可借此光耀門庭,感謝先祖。

唐賢坊古村這塊有著濃厚歷史積淀的土地,寧靜的小巷,古樸的民居,寬敞氣派的蕭氏宗祠,曾經包裹著歷史,已經漸漸淡去。如今,走在村中縱橫交錯的鵝卵石巷道上,依然會感到一種凝重。唐賢坊古村以古樸而凝重的風姿,展示著該村古往今來的歷史。它以這樣的方式,走進更多人的視野。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|