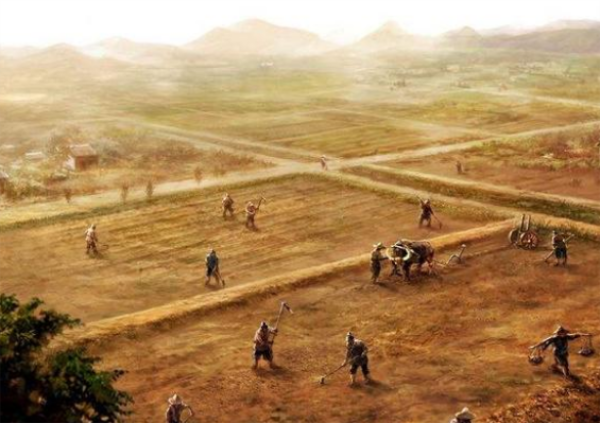

眾所周知,從文明的角度進行劃分,我國屬于農耕文明。尤其在東亞這片區域,其實先天就具備農耕文明的基礎,農業勞動產生整個社會運行的基本糧食儲備,進而通過這種糧食儲備足量的方式來提供提供生產力,最終形成一個完整的社會結構。

從最早的夏商周時代,直至明清,農耕文明是近代商業文明的搖籃,同樣也是我們進入工業社會必備的基石,那么有的人就會好奇,在我國古代農耕文明時代,老百姓的收入都是從哪里來的呢?難道僅僅憑借耕地勞作產生的糧食,就可以供給老百姓的生活嗎?

不只是種田

首先第一點,通過農業耕作產生糧食的老百姓,不一定會將自己的糧食全部拿來自身使用,而是會將多余的糧食進行商業活動來售賣。售賣獲得的財富,可以供給他們進行其他的產業活動,例如古代除了生產使用如小麥、水稻、大豆等糧食作物,其實古代的農民也會種植如桑、麻等類別的經濟作物,這些經濟作物的種植也在農耕為生的百姓帶來額外的收入。

而且在農業耕作之余,百姓們也會進行一些捕獵或者打撈的活動,來供給自己的家用,畢竟人不可能只靠食用糧食而活著,而且古代的環境相對今天來說,保護的比較好,如河流和山林中會時常見到一些小的動物和水中的魚,這些也可以供給百姓的生活,因此在農耕之余他們會采用一些別的方式來補貼自己的生活。

工業勞動

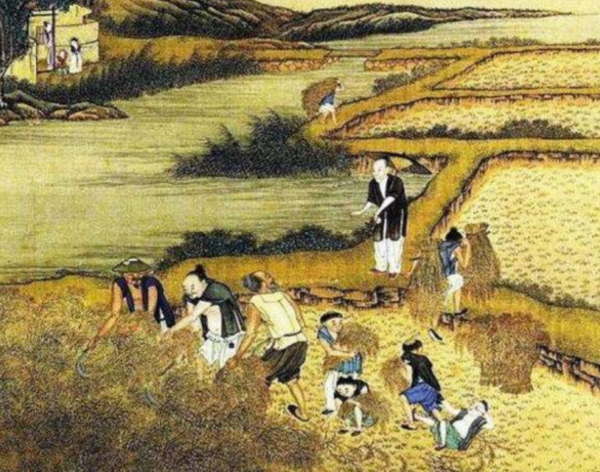

此外除了農業以外,百姓們還會進行一些工業的生產勞動,例如紡織、進入有錢人家進行幫傭這些活動,基本上都是在農耕之余完成的。因為我們都知道每年農耕的時間其實也就這么一段,不可能年年到頭都在進行工作,所以在這些時間以外,百姓們還是會有其他的精力去進行另一些生產活動的。而不僅僅是在農田的工作上耗費過多的精力,而且如燒陶業、制陶業、木材業,這些行業也需要多余的人口,而在農閑時刻,百姓也會進入這些行業進行工作來維系住自己的基本生活。

不同時代的商業

而且在不同年代會產生不同的行業,而這些行業在這些年代可能會有突飛猛進的進展。例如在唐朝,唐朝的商業活動就非常發達,而且唐朝利用隋朝開鑿的大運河,其實可以暢通無阻地前往各個地區,所以有不少農民甚至放棄了自己的土地,投入到商業活動中,持續一本萬利的運作。而這一點在宋朝也是如此,宋朝的商稅是整個封建時代最高的,但同樣宋朝對于商業的鼓勵也是前所未有的,商人甚至可以有做官的權利,那么在這種情況下,宋朝的商業和一些基本的運作就會變得非常發達。

當然也存在另外一種情況,就是到了明朝時代,在江南地區出現了一定程度的資本主義萌芽,這個時候尤其是以蘇杭一帶的織工為核心。這些地區的織工其實已經有了憑借工坊上班來養活家人的能力,而因為蘇杭一帶的農業非常發達,他們經常采用將整片區域租給某幾個人,讓他們來運作,自己只從土地結構上抽出一定的提成,來維系整個家庭使用的方法。

其實到了這個時代,農民跟地區的高度綁定已經開始逐漸分離,通過其他方式能夠獲得財產和財富積累的方式開始逐漸在中國人的生活中得以確立。實際上如果不是因為后來西方列強涌入中國,在中國土地上的社會轉型遲早會成功,即使到了被很多人視為比較腐朽的清代,其實也會出現類似于廣東十三行這樣的大型企業開始進行一些跨國的商業貿易。這在某種程度上意味著就是中國商業技術的進展,因此古代的中國老百姓在除農業以外的方面還是可以獲得自己的財富積累的。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|