孝文化在中國源遠流長,是中國傳統(tǒng)文化的重要組成部分,千百年來潛移默化地引導(dǎo)和改造著人們的行為。孝文化中的尊老、敬老思想與養(yǎng)老問題密切相關(guān),在人口日益老齡化的嚴峻現(xiàn)實下,弘揚和發(fā)展孝文化不失為緩解養(yǎng)老難問題的一條重要途徑。

文化傳統(tǒng)

“孝”這個漢字出現(xiàn)得比較早,在商代卜辭、甲骨文、金文中都有,其大致結(jié)構(gòu)是:上半部是一個彎著腰的老人,下半部是一個兩手向上伸出的孩子。對于其含義,《說文解字》解釋:“孝,善事父母者。從老省,從子,子承老也。”《爾雅》解釋:“善事父母為孝。”漢代賈誼在《新書》中認為:“子愛利親謂之孝。”

早在三皇五帝時代,人們就已經(jīng)重視對長輩的孝行。《禮記·祭義》記載:“昔者有虞氏貴德而尚齒,夏后氏貴爵而尚齒,殷人貴富而尚齒,周人貴親而尚齒。”所謂“尚齒”,指尊重年長之人。孔子將孝提升到更高程度,認為不僅要“養(yǎng)”,還要“敬”。《論語·為政》指出:“今之孝者,是謂能養(yǎng),至于犬馬,皆能有養(yǎng);不敬,何以別乎?”意思是:孝在許多人眼里就是贍養(yǎng)父母,讓父母吃飽穿暖,但是狗和馬也都能得到飼養(yǎng),如果侍奉父母卻沒有發(fā)自內(nèi)心的尊敬,那與養(yǎng)狗養(yǎng)馬有什么區(qū)別呢?《孟子·萬章》也指出:“孝子之至,莫大乎尊親。”

春秋戰(zhàn)國以后孝文化逐步形成,并滲透進社會生活的各個方面,其基本內(nèi)涵如《禮記·祭義》所總結(jié):“孝有三:大孝尊親,其次弗辱,其下能養(yǎng)。”漢代尊崇儒學(xué),推行以孝治國,通過一系列法令提高老年人的地位,使養(yǎng)老尊老的觀念進一步傳播。漢代有一項重要的選官制度稱為“舉孝廉”,將孝道與治國理政緊密結(jié)合起來。隋唐以后科舉制度逐漸確立,但“以孝治天下”的思想并未淡化,如《唐律疏議》強調(diào):“德禮為政教之本,刑罰為政教之用。”宋朝建立后也興起勸孝之風(fēng),如《陳氏宗譜》記載:“凡小兒甫能言,則教以尊尊長長。”

在中國古代,孝文化自形成后便未中斷過,其內(nèi)容越來越豐富,其中“愛敬父母”是核心,而“養(yǎng)親”是最基本的要求。《禮記·王制》指出:“凡養(yǎng)老,有虞氏以燕禮,夏后氏以饗禮,殷人以食禮,周人修而兼用之。”孔子也強調(diào)“事父母,能竭其力”。《孝經(jīng)》則提出:“居則致其敬,養(yǎng)則致其樂,病則致其憂,喪則致其哀,祭則致其嚴,五者備也,然后能事其親。”可見,“養(yǎng)”是“敬”的前提,如果連父母都不能養(yǎng),孝也無從談起。古人還強調(diào),無論親生父母還是繼父、繼母,乃至于其他長者,作為晚輩都要給予照顧,且沒有附加條件。

在這種強大的文化基因下,養(yǎng)老、敬老等孝行也成為法律的基本內(nèi)容之一。據(jù)《周禮·地官》所載,周王“以鄉(xiāng)八刑糾察萬民”,其中第一條就是“不孝之刑”。孔子強調(diào):“五刑之屬三千,而罪莫大于不孝。”漢代頒布有《養(yǎng)老令》,將以養(yǎng)老為核心內(nèi)容的行孝作為全民必須遵行的法律義務(wù)。漢唐以后對于不能遵行養(yǎng)老、敬老義務(wù)的,在法律上都有懲罰的規(guī)定。如《唐律·戶婚》規(guī)定:“諸居父母喪,生子及兄弟別籍、異財者,徒一年。”還規(guī)定:“諸祖父母、父母在而子孫別籍異財者,徒三年。”這些法律規(guī)定強化了孝文化在日常生活中的執(zhí)行力,為老人在家庭中得到妥善贍養(yǎng)提供了保障。

文化缺失

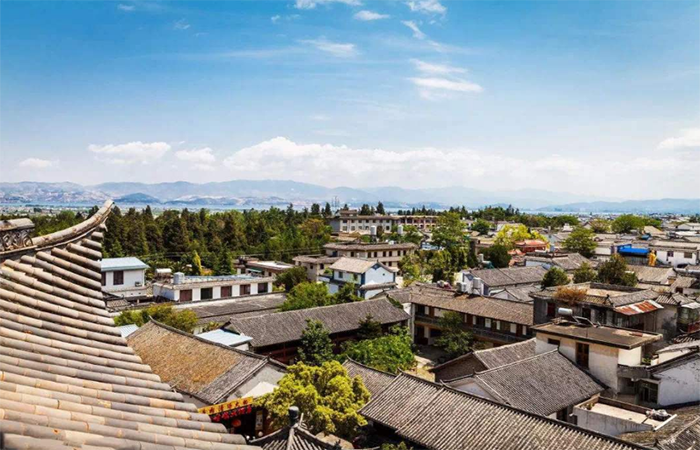

孝文化在中國古代產(chǎn)生并興盛,與特有的經(jīng)濟基礎(chǔ)有關(guān)。中國古代是農(nóng)業(yè)社會,在自然經(jīng)濟條件下人的流動性較小,家庭往往是個人精神與肉體的歸宿。同時,自然經(jīng)濟下科學(xué)技術(shù)的發(fā)展與傳播受到一定限制,生產(chǎn)生活中的一些復(fù)雜問題往往需要靠老年人的生活知識和生產(chǎn)經(jīng)驗來解決,老年人積累下來的各種智慧對晚輩來說是寶貴的財富,這就使老人離不開家庭、家庭也離不開老人,居家養(yǎng)老成為最普通也是最穩(wěn)定的養(yǎng)老模式。

但是,必須看到傳統(tǒng)孝文化中也有一些不合理甚至是糟粕的地方。比如,有些時候過于強調(diào)家長的權(quán)力,強調(diào)子女在包括婚姻大事等方面都要對家長無條件服從,助長了“家長制”,有所謂“君叫臣死,臣不得不死;父叫子亡,子不得不亡”的說法。還有一些被推崇的“孝行”,其實有違背生活常識甚至有違反法律的地方。比如,元代郭居業(yè)所編的二十四孝故事影響很大,其中的“埋兒奉母”是這樣記述的:“漢郭巨,家貧。有子三歲,母嘗減食與之。巨謂妻曰:‘貧乏不能供母,子又分母之食,盍埋此子?兒可再有,母不可復(fù)得。’妻不敢違。”父親殺兒子,即便在古代也是犯罪行為。其他的二十四孝故事中,“親嘗湯藥”“恣蚊飽血”“嘗糞憂心”等都違反了科學(xué)常識,照著去做只能被視為愚孝。正因為如此,近代以來孝文化屢屢被視為“封建殘余”而受到批評和否定。

同時,近代以來中國自給自足的自然經(jīng)濟受到嚴重沖擊,傳統(tǒng)生活方式變得支離破碎。隨著外出求學(xué)、工作、經(jīng)商機會的增多,人們紛紛走出家鄉(xiāng),人員流動性加大。人們獲取知識與技能的途徑也逐漸以求學(xué)、交流為主,在外面的世界里人們獲得了聞所未聞、見所未見的知識,老年人的經(jīng)驗與智慧不再成為獨特優(yōu)勢。隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展和社會的不斷變革,人們的價值體系也面臨著傳統(tǒng)與現(xiàn)代的碰撞,在利益關(guān)系和價值取向日益多元化的背景下,功利主義、享樂主義、拜金主義盛行,養(yǎng)老、尊老等孝文化觀念不斷被弱化。

在社會結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變化的當下,相當多的年輕人離開父母在外地工作,他們面臨著學(xué)業(yè)、工作、晉升、收入、婚姻、生育等多方面的壓力,在他們眼中,或許與同事、老板、客戶的關(guān)系比與父母的血緣關(guān)系還要重要。對于無數(shù)“空巢老人”來講,就連讓孩子“常回家看看”也成為奢望,不贍養(yǎng)、不尊敬老人甚至虐待、遺棄老人的現(xiàn)象時有發(fā)生。這不僅是傳統(tǒng)美德的弱化,更關(guān)系到廣大老年人精神和物質(zhì)養(yǎng)老需求的實現(xiàn)。年輕人的養(yǎng)老觀念和意愿如果進一步淡化,將導(dǎo)致家庭家養(yǎng)老功能的缺失,從而演化為嚴重的社會問題,影響社會的穩(wěn)定與發(fā)展。

文化重構(gòu)

近年來,中國人口老齡化快速發(fā)展,由此帶來了一系列嚴峻挑戰(zhàn),做好家庭養(yǎng)老的重要性也顯得越來越突出。按照傳統(tǒng)看法,“你養(yǎng)我小,我養(yǎng)你老”似乎天經(jīng)地義,但其關(guān)系并不對等。父母對子女的養(yǎng)育更多出于人的天性與本能,并非以子女贍養(yǎng)自己作為前提;子女贍養(yǎng)老人則更多出于責(zé)任和社會輿論的壓力,如果沒有文化的傳承和良好的社會氛圍則未必能做好。從這個意義上說,做好家庭養(yǎng)老既是一個社會問題,也是一個文化問題。

傳統(tǒng)孝文化在強調(diào)對老人“養(yǎng)”的同時更強調(diào)對老人的“敬”與“順”,體現(xiàn)了人文關(guān)懷和情感交流。弘揚孝文化,既能解決物質(zhì)養(yǎng)老的問題,也能增加對老人的精神關(guān)懷。不過,傳統(tǒng)的孝文化萌芽于原始社會晚期,發(fā)展于奴隸社會,成熟于等級森嚴的封建社會,具有很強的階級性和時代性,所以弘揚孝文化不是對傳統(tǒng)的全盤接受,而應(yīng)堅持與時俱進,取其精華、去其糟粕,將傳統(tǒng)孝文化與現(xiàn)代民主、平等、自由等思想觀念結(jié)合起來,以社會主義核心價值觀為導(dǎo)向重構(gòu)孝文化,用開放的態(tài)度建設(shè)既有歷史特色、又有時代價值的新型孝文化。通過弘揚與宣傳,更好地鼓勵人們承擔(dān)起贍養(yǎng)父母的責(zé)任,創(chuàng)造更好的家庭氛圍,提升家庭養(yǎng)老的質(zhì)量。

在對孝文化的傳承中,“為孝立法”是值得借鑒的一個方面。完善家庭養(yǎng)老機制,一方面靠個人自律,形成自覺敬老、養(yǎng)老的氛圍;另一方面,還要大力推進相關(guān)法制建設(shè),普及法制教育,嚴格這方面的法律機制。對于不盡贍養(yǎng)義務(wù)的人,不僅要從社會輿論的角度給予譴責(zé),還要從法律上給予懲罰;對于做得好的則給予表彰,在全社會形成“老有所依,老有所養(yǎng)”的良好風(fēng)氣。

百善孝為先。孝文化在中國古代歷經(jīng)數(shù)千年而不衰,有著存在的必要性與合理性。在當前社會條件下,尤其是中國面臨著日益嚴重的人口老齡化壓力,應(yīng)把繼承和弘揚傳統(tǒng)孝文化作為一項大事來抓,重新審視其現(xiàn)代價值,深入挖掘其倫理意蘊,使之成為人們的一種精神力量和道德準則,不僅為解決現(xiàn)實的社會問題貢獻力量,更應(yīng)在實現(xiàn)文化自信和中華民族偉大復(fù)興中發(fā)揮其重要作用。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|