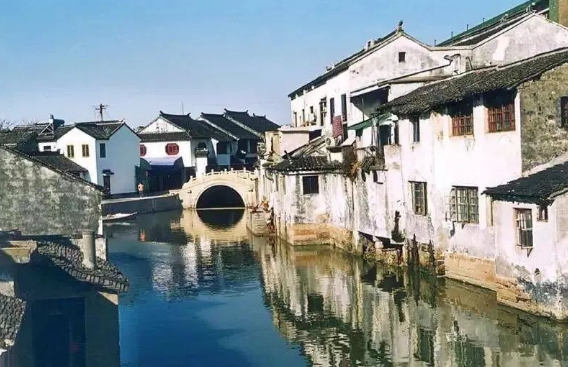

同里古鎮屬于江蘇省蘇州市吳江區,位于太湖之畔,緊靠市府所在地。古鎮以小橋流水人家的格局贏得“東方小威尼斯”的美譽。

思本橋、富觀橋、普安橋、泰來橋、中元橋、烏金橋、永壽橋、大興橋、獨步橋、升平橋……同里古鎮共有大大小小40多座橋,大多建于宋代之后。古橋是同里的一大特色,也是古鎮活的歷史。這些古橋在歲月的風雨中靜靜地佇立,成為人們了解同里的一本耐讀的書。

思本橋已有700多年歷史,為全鎮保存最完善、最古老的拱橋。據舊志記載,思本橋為南宋寶祐年間(1253年—1258年)同里人葉茵建造。葉茵是南宋理宗時江湖派詩人,曾在《苕溪行》里說自己是“吳淞江頭田舍翁”。他給橋取名“思本”,是源自“國以民為本,民以食為天”這句話。

除了各式各樣的石橋,在同里還隨處可見古香古色的深宅大院、園林小筑。著名的有退思園、耕樂堂、環翠山莊、三謝堂、侍御第、臥云庵、城隍廟、尚義堂、嘉蔭堂、崇本堂等園林和古建筑。

建于光緒年間的退思園,因亭臺樓閣及山石均緊貼水面,如出水上,又有貼水園之稱,在建筑史上堪稱一絕。崇本堂、嘉蔭堂木雕藝術十分精美。耕樂堂庭院以田園風光見勝。古街坊、古街道粉墻黛瓦,俄脊高挑,水、聲、空氣都融有古遠的韻味。《同里志》載,五湖環境于外,一鎮包涵于中。鎮中家家臨水,戶戶通舟。

同里的街,也是古老而頗具特色的。宋元以來的街道沿用埭,如南埭、東埭、西埭、竹行埭、陸家埭、道士埭等。明清年間,古鎮東南為居民住宅區,“地方五里,居民千余家”,街巷逶迤、室宇叢密、高墻深院,給老街披上了一層幽幽深深的神秘色彩。

古鎮現有八條主街:竹行街、富觀街、新填街、上元街、三元街、東溪街、魚行街、南新街,有的寧靜恬淡,有的綠樹掩映,有的依水傍屋,有的店鋪林立。

在街與街之間,小里弄較多,如尤家弄、串心弄、同泰弄、西弄、倉間弄等。老里弄都又細又長,如魚行街的穿心弄,長300余米,行走時腳下會發出“哐哐”聲響。原來,鋪路的石條下竟是空心的。小弄蜿蜒前伸,那一條條石板故意鋪排不齊,留下大大小小的空隙,行人走過,就會發出這動人的聲音。富觀街附近的倉場弄,自南向北通達河兩岸,弄堂僅容一人行走,故稱“一人弄”。弄內人家穿過弄堂,便上河橋。還有一些里弄常橫穿一個圩頭,可以從河的這邊走到另一邊。

同里人有喝茶的習慣。抗戰前,同里有茶樓20余家,都建在沿河,河水經礬沉淀后即可沏茶。喝茶者四五點鐘已到茶樓,河水沏茶,茶香滿樓。喝茶者中,普通市民居多。四鄉農民、漁民也紛至沓來,茶館內外熱鬧非凡。如今,同里茶樓較有名氣的是南園茶社。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|