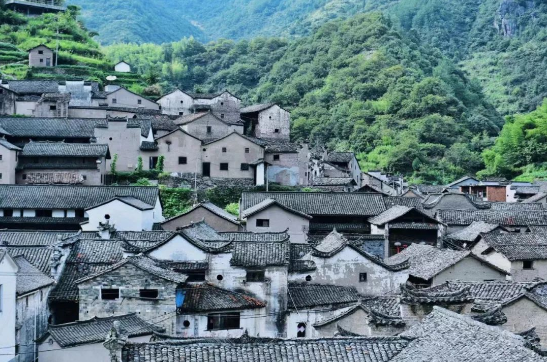

武義,山下鮑古村。坐落于武義縣南面的大溪口鄉,古風悠悠的淳樸靜美地。“水抱孤村懷,山通一徑斜”。古詩里描寫的美好村落,山下鮑像得很完美。

山下鮑村,可以說是一個既低調又高調的小山村。

說它低調,是因為它不算景區,平時壓根沒有多少游客,只是一座四面環山的小村莊。說他高調,是因為它被我國著名的建筑學家梁思成選座浙贛山區建筑代表,寫入了《中國建筑史》一書當中。

村子四面環山,坐落在東西兩山相夾的一條崎嶇山谷之中,村里只有一條徑斜(小路)可走。

有兩條名字分別叫金溪、崗壇澗的小河從北往南匆匆流來,像兩個頑皮淘氣的兒童一路蹦跳著,來到村子北頭匯合,繼而又繼續嬉鬧著以“S”形從村中流過。

這股清澈的溪水從崇山峻嶺之中凌冽而出,一路向南,奔向宣平溪,最后投入甌江母親的懷抱。

這個隱世村落,至今依然保留著濃郁的古風古韻。站在村子中心,但見溪兩岸的古民居建筑隨地勢高低毗連,參差分布。古意濃郁,勝似一幅水墨國畫。

駐足建造于民國時期的名叫“金溪橋”的玲瓏石拱橋上,可觀賞到湍急的溪水遇攔水壩濺起的細白水珠。一切都顯得格外美好。

據說,古時山下鮑只有很少幾個鮑姓居住,“山下鮑”村名以其而得之。但實際上現在村里卻是涂姓為絕大多數。

山下鮑《雙溪涂氏宗譜》中記載,此村涂氏祖先名叫涂國文,清雍正年間,從福建長汀來到一個名叫雙溪住下,并在勞作過程中與一位山下鮑女子相戀,后成為了山下鮑的上門女婿。

涂國文遷居山下鮑后,每天上山開荒,還在山上種植染布用的原料“靛青”,并在村里建起了10口直徑為3.5米的靛青塘,供族人浸泡制作染料的植物。

以自給自足的農耕生活生產方式,在與外界近乎隔絕的一隅祥寧之地,繁衍著一代又一代涂姓子孫。

而此后涂氏家族逐漸發展壯大,至清代宣平年間,已經是聲名顯赫的名門望族之一。他們秉持山下鮑梁氏家族開創的耕讀傳家的家風,重視教育,在清一朝亦培養出了秀才48人,增廣生、太學生27名。

山下鮑的古民居在形制上主要分為三房兩廂、五房兩廂、五房四廂。多數建有后院。正屋和廂房的前檐均設有牛腿承托的下檐作為通廊,既在視覺上增添了建筑美感,又弱化了陽光直射和雨水侵襲,極具武義南部地區傳統民居建筑的典型特征。

村內涂氏宗祠,建于清代,是縣級文保單位。這處建筑保存比較完好,主體結構未遭破壞。祠內的雕刻、彩繪、墨書墨畫飽滿充盈、莊重儒雅、古色古香;門樓和廳堂的匾牌、題額、楹聯字跡遒勁古拙、哲思深蘊、寓意吉祥。

山下鮑村是江南居民原生狀態的代表,奇跡般地保留了幾近消失的中國傳統農村聚居全貌,村里巷道結構、建筑裝飾、民居布局等等,都完好地保存著原生態人文狀態。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|