清虛觀,位于山西省晉中市平遙縣平遙古城內東大街路北,創建于唐顯慶二年(657年),原名太平觀,宋治平元年(1064年)改名清虛觀。清虛觀有“清虛仙境”之名,為“平遙十二景”之一。

清虛觀坐北向南,前后三進院落,總占地面積5890.9平方米。在中軸線上,先后由山門、龍虎殿、三清殿和殿前的純陽宮、玉皇閣組成三進院落。

清虛觀是一座匯集元、明、清三代建筑遺構又深具地方建筑特色的道觀建筑群體,是研究中國建筑史和道教發展史的珍貴的實物遺存。

1973年11月15日,清虛觀被平遙縣革命委員會公布為縣級重點文物保護單位。

1996年1月12日,清虛觀被山西省人民政府公布為省級文物保護單位。

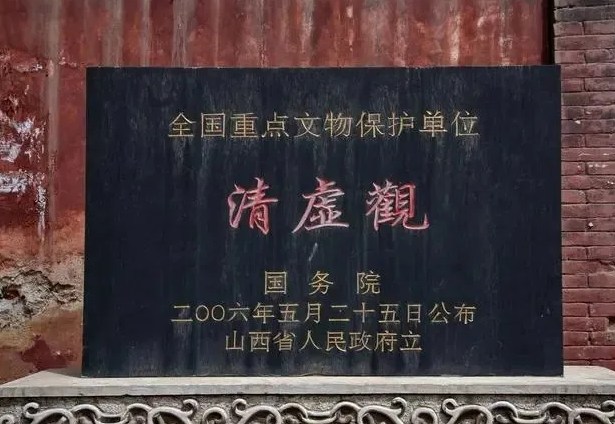

2006年5月25日,清虛觀被中華人民共和國國務院公布為第六批全國重點文物保護單位。

唐顯慶二年(657年),清虛觀建設,初名太平觀。北宋治平元年(1064年),改太平觀為清虛觀。元祐七年(1089年)、金明昌六年(1195年),補修。

元初,改名太平興國觀。蒙元憲宗二年(1252年),改名太平崇圣宮并重修。清代,復稱清虛觀,光緒末年,清虛觀內興辦學堂。

民國后,改為學校,后又作軍營、軍隊留守處、糧庫。1949年以來,糧食部門占用期間,大殿塑像遭毀。1985年,糧食部門騰遷,清虛觀建筑群的原貌漸趨恢復。1989年,在清虛觀內開設平遙縣文物局。

1992年,復修后院西廊窯,翻修龍虎殿、中院東廊房屋頂。1996年,重修中院西廊房落架、三清殿。同年清虛觀開辟為平遙縣博物館。1998年,博物館正式對外開放。

建筑格局:清虛觀現存規模完整,坐北朝南,前后三進,山門前,建木構牌坊,在中軸線上,先后由山門、龍虎殿、三清殿和殿前的純陽宮、玉皇閣組成三進院落。布局嚴謹,左右對稱。

主要建筑:龍虎殿是清虛觀的山門,修建于元代初年。面闊五間,進深四椽,屋檐斗拱四鋪作,梁架四椽袱,梁架四角置抹角梁于二層井口枋上,以“懸梁吊柱法”承托平梁與老角梁后尾。

屋頂為歇山頂,也叫九脊頂,正脊與垂脊交界處的“吻獸”。既能起連接作用,又可裝飾屋頂,更重要的是表達人們“興水滅火”的美好愿望。檐下是東青龍、西白虎兩尊具有元代風格的彩塑。

純陽宮為清光緒年間遺構,建在觀中甬道盡頭的月臺上,面寬三間,六檁卷棚式,懸山頂,前有抱廈,斗拱五踩,雙昂,補間一攢,屋面裝飾繁復,整體風格趨于小巧輕盈,而又有幾分柔性之美。

純陽宮的“純陽”二字,為洞賓之號,“宮”為祀奉神仙的宮殿。純陽宮因供奉呂洞賓而得名。純陽宮內設有神龕。據《平遙縣志》記載:呂洞賓在清代時曾在清虛觀顯靈。純陽宮為清虛觀的主體建筑之一,也是道教文化體系的見證之一,更是研究道教文化的實例所在。

三清殿在純陽宮后面,建于元代,面闊五間,進深九椽,單檐歇山頂,四檐斗拱五踩,補間一攢,內、外檐斗拱做法相同。拱眼壁上懸塑龍鳳,殿頂琉璃方心、剪邊。殿內梁杭間有“大明萬歷二十八年(1600年)重修”題記。

玉皇閣位于后院,正位十字式拱窯3間,供真武及二侍者塑像;窯頂原有玉皇閣5間,回廊環繞,明代建造,清代后期毀于火災。后院東、西兩廊,各有窯洞5間加前廊,為當年迎客之所。

清虛觀山門外立一牌樓,建于清乾隆三十六年(1771年),額題“清虛仙跡”四字,為當時平遙知縣蔡亮茂(浙江德清縣人,進士出身)書寫。

清虛觀內現存歷代碑刻數十通,包括唐、宋以來的神道碑、宣諭碑、圣旨碑、記事碑、符篆碑、畫像碑等,存有元代以來的彩繪泥塑共8尊,宋、元、明、清各代的碑、碣30通(方)。

紗閣戲人是一種紙花工藝品,原有三十六櫥,現完好者二十八櫥,每櫥取材于一出晉劇傳統戲中的一個精彩場面,每戲人物三至五人,櫥高五十厘米左右,是清光緒三十二年(1906年),平遙“六合齋”紙花店藝人許立廷等精心制作。

歷史文化:元初全真教派掌門人丘處機深得成吉思汗賞識,擁有掌管天下道教的特權,推動全真教派迅速發展,而且又由其親傳弟子來到平遙,執掌清虛觀傳教布道,還在觀內奉祀全真教創始人王重陽的道門導師呂洞賓,故使清虛觀在全國道觀中地位顯赫,不同凡響。

文物價值:清虛觀是一座匯集元、明、清三代建筑遺構又深具地方建筑特色的道觀建筑群體,連同各類附屬文物,是研究中國建筑史和道教發展史的比較珍貴的實物遺存。

清虛觀內現存“八思巴文宣諭碑”,“八思巴文”是元世祖忽必烈執政時,創造出的一種新蒙古文。因主其事者為帝師八思巴,后人稱這種文字為八思巴文。此碑對研究元朝歷史、蒙古文字等有較高的文學價值。

文物保護:1973年11月15日,清虛觀被平遙縣革命委員會公布為縣級重點文物保護單位。1996年1月12日,清虛觀被山西省人民政府公布為省級文物保護單位。2006年5月25日,清虛觀被中華人民共和國國務院公布為第六批全國重點文物保護單位。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|