“解憂雜貨店”夜景。

如果說,來找我諮商煩惱的人是迷路的羔羊,通常他們手上都有地圖,卻沒有看地圖,或是不知道自己目前的位置。

——東野圭吾《解憂雜貨店》

巷深處有家雜貨店,破舊牛奶箱是它的招牌。投進寫滿煩惱的信件,第二天就會收到注入誠意和耐心的回復。

《解憂雜貨店》是妹妹阿敘床頭書架上最愛的一本。帶著她一點小情懷,總想成為收納別人故事的牛奶箱。

姐姐丹對回憶有依戀。想找回小時候生活的黃瓦街那樣,代表著城市血脈又棲息內心的房子和家。試圖用旅行去尋找的她,當和先生一起翻越14座大山、跨過10條大江,花26天騎行川藏線后,才明白平凡的沉淀和堅持,才是家的模樣。

旅行的目的是歸家。于是她們想有一個驛站,歡迎天南海北的旅人能夠停駐,和她們聊一聊那些也許在別人眼里微不足道,卻在自己心里波瀾壯闊的瑣碎。

“這也是個雜貨店,我們的裝修靠雜貨,同時也要堆放各種故事。”在成都,東湖邊上,不太起眼的綠陰小區(qū)里,兩姐妹將一間向陽的出租屋打造成傾聽故事的民宿。

夜幕,打開露臺的星空燈,她們說,回家了就聊聊吧。

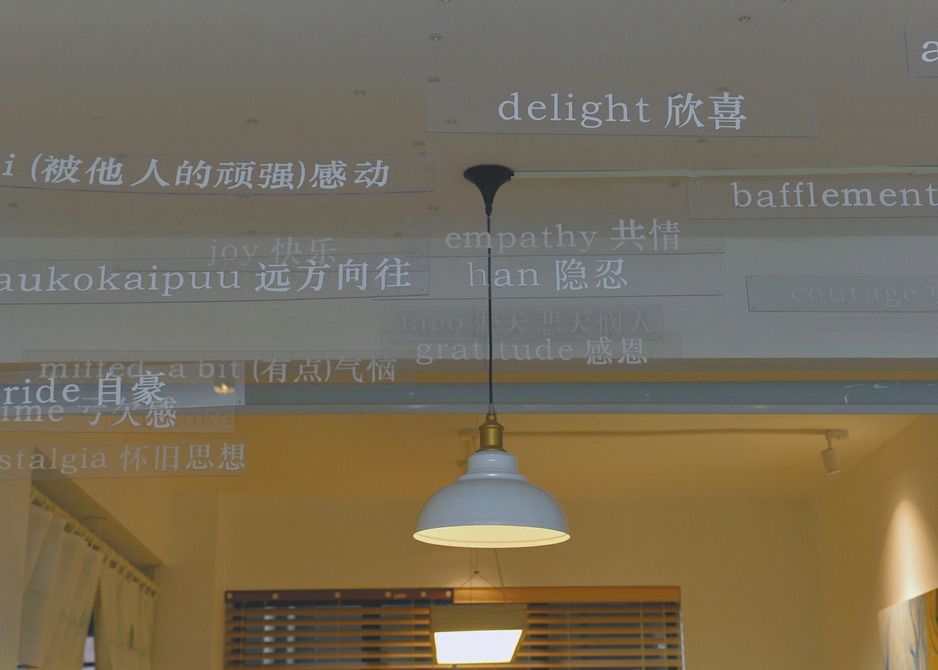

房間吊頂上也是樸素的思想表達。

淘舊寶八千塊置床是唯一的任性

資金有限,預算緊張,容不得丹和阿敘在房間裝修上耍任性。

在正式開工打造前,丹和阿敘認真算了一筆賬。“對于140平米的房子來說,要達到滿意的裝修效果,平均都在20萬元左右。”因為遺憾只拿到了有限的合同期,兩姐妹的囊中也顯“羞澀”,“又不想麻煩家里人,所以能省則省。”

十陵立交的舊貨市場是個大雜燴,不乏“寶藏”,對于預算只有7萬塊的姐妹倆,那里是淘家具的主戰(zhàn)場。

初涉雜亂卻又暗藏玄機的市場,丹和阿敘東挑西揀看了大半天,卻一無所獲。“東西太多,種類又繁,看什么都合適,又都不合適。”好在過后碰上一位熱心的店主,總能根據她們的需要,在一堆雜物中拖出合意的家具。

在露臺上安放的餐桌,就在這家店里遇見。餐桌的原生身份是門板,有自然和歲月碾過的木紋,凹凸是可觸碰的質感。姐妹表示,門板是最滿意的一次淘寶。

前前后后來回五趟,除了露臺的桌子、抽屜、茶幾、床頭柜……舊貨市場解決了70%的家具,賬本里支出一欄里,只添上一筆“2000元”。

舊物運回家,打磨,組裝或者重新刷漆,全靠兩雙手和一點小心思。“客廳想要多肉綠植和花裝點,舊抽屜就成了它們合適又不乏創(chuàng)意的歸宿。”本著省錢卻又能達到裝飾效果,丹主要購入耐久的干花。公主帝王花,珊瑚果和薰衣草等,花費不過百元,出彩又省心。

因為大部分軟裝讓計劃開支大大減少,所以在淘寶上看到心儀但尾數幾個零的家具時,兩姐妹還是狠過一次心。臥室里將近八千的床是房子里最任性的花費,丹戲稱還是趁著雙十一打折才下手。“這事關著疲憊旅人的好夢和安逸,也值。”

充滿藝術色彩的內景

繪裝飾沒有足夠資金 還有畫筆和染料

一個是插畫家,一個是從事植物染色研究。除了基本的墻漆,姐妹倆分別拿起畫筆和勾兌染液,繪染出想要的家的樣子。

棉麻入水,打開纖維;擰干制圖,浸染出彩。房間中的桌布,麻紗簾等由丹負責浸染。丹說,那是她找回舊時光的入口。“當布浸入染液,看著它的變化和最后呈現出不可復制的樣子,植物中質樸的美也將歸于日常。”

世界上風景很多,但愿停駐的人,依然很想靜靜聞這自然的芬芳。草在結它的籽,風在搖它的葉,期盼的陽光里,染一匹布,制一件衣,如此歡喜,這是丹的愿望。

所以,在自己最傾注心思的露臺里,丹通過淡淡藍染的麻紗簾把空間自然的分開,老木長桌上的藍染桌布和粗陶器物,動靜結合中,也有她對匠心的表達。

藍染的布簾與玻璃花器、綠植組合形成一種自然空間遮擋。“這樣使露臺層高不那么明顯,綠植散落四周,隅隅皆景。”

墻繪和油畫是妹妹阿敘的工作,除了揮灑色彩,她還反復調試著自己的心情。裝修期,阿敘剛經歷一場意想不到的別離,一筆一畫,她說,她其實在講自己的故事。不管是涂刷的遠山青黛,還是勾勒的半山麋鹿,在一無所有的空間里,逐漸裝滿了阿敘與自己和解的過程。

不過,一開始用色過于暗淡,丹直接指出不妥。“希望可以營造出更溫暖的氛圍,有藍草的藍,也有梔子花果的黃。”讓妹妹涂掉之前的作品,姐姐也很不忍。“可這也是我想讓她走出陰影的表達,用更多的明媚去迎接每一個到家的人。”

裝修期間,丹的丈夫李先生也加入了手工隊伍。吊在客廳頂上刻著“欣喜”“隱忍”白色透明的心情牌,就是他熬夜奮戰(zhàn)的杰作。丹說,各自的作品在相互獨立下又要達成共性。“這也是家的樣子。”

房內溫馨與窗外綠意盎然成趣

聽故事手繪助攻 理科生浪漫求婚

夜幕降臨,露臺的星光燈打開。手捂一杯茶,是入住旅客和姐妹倆固定的故事交換時間,她們說,見證著平凡瑣碎里,研磨出的感動和力量。

來往的旅客里,有認識十年卻第一次出發(fā)一起旅行的朋友,也有剛高考結束還對未來充滿幻想卻帶點害怕的高中生,也有招呼一大群人用熱鬧打發(fā)著寂寞的同城友人。在阿敘的回憶中,她們有的分享著旅行的趣事,有的尋求著學業(yè)煩惱的解決,還有的只是抱著可樂,絮絮叨叨。

而在這一件件的講述中,她最難忘的,還是為一位理科生的求婚“出謀劃策”。

拒絕套路,住客楊士奇想給女友一個別致的求婚。如何才有新意?他找到阿敘,請求幫助,用手繪插畫求婚的創(chuàng)意陡然而生。

沒想到,一開始,天生的嚴謹和缺點浪漫弦的楊士奇發(fā)給了阿敘一個內容詳盡的文檔,從相遇到相愛的十個場景,從初見的欣喜到圣誕節(jié)的心意,楊士奇寫了滿滿當當的兩頁紙,事無巨細。“那幾乎是一個電影腳本了。”阿敘意識到,這次要解的“憂”是讓身為理科生的楊士奇,學會詩意地表達。

除了這用心又笨拙的文檔,楊士奇也不斷和阿敘溝通著想法,一遍遍梳理講述著自己難忘的瞬間。相戀中那些深深淺淺的浪漫,剎那迸發(fā)的歡心,以及矢志不渝的責任和擔當,楊士奇驕傲又興奮地回憶著,也在阿敘的筆下畫作十個場景。

看著自己助攻成功,阿敘高興之余,又思考著自己做民宿“解憂”目的。“說是解憂,其實完全達到哪有那么容易,因為我們始終沒辦法插手別人的人生。”阿敘感嘆,無論是悲傷還是快樂的情感,他們需要的,自始至終不過是傾聽罷了。

房間一角別有情致

悟心路解自己的憂 母女關系的融冰

聽了那么多人的故事,試圖去解他人的“憂”,阿敘也逐漸發(fā)現,原來在身邊,有更需要傾聽的人和解憂的事。

與前任相戀時,阿敘堅持要隨其去廣東,家中第一的反對聲音,自然來自媽媽。“她從小對我就要求嚴格,越是這樣卻越有反作用,我更強烈地渴望著自己認為的熱烈和自由。”母親的掛念成了羈絆,爭吵已是家常便飯。在經歷挫折后,開家民宿便也成了她逃離母親,執(zhí)拗想證明自己的辦法。

“突發(fā)奇想發(fā)神經,這個到底能不能正常運作下去?”民宿還在裝修階段,媽媽就拋來了不滿,質疑,當然還有擔心。顧不了那么多,心里有一股勁兒,因為姐姐工作繁忙,裝修常常是她一個人扛。

望著地上成堆成堆的廢渣,沒什么經驗的她慌了手腳。沒想到聞聲開門后,媽媽站在了門口。拿起掃建渣的掃帚,媽媽像指點江山一樣,“這可以換了,容易松動萬一塌下來打到人了。”“這些廢渣你去下面叫個三輪,十幾塊錢運走干凈了事。”埋怨的口氣下,阿敘卻安心了很多。

“好好跟媽媽道個歉吧。”這樣的念頭也開始在阿敘內心瘋長。5月20日這天,“解憂民宿”來了一群特殊的“客人”。

平常住在華陽的媽媽和妹妹趕到民宿,和阿敘團聚。從之前的一意孤行到如今的愧疚無比,阿敘成了故事講述者,聊起自己一路來所有的想法和決心,“想讓她理解到我的選擇,生活以及成長的方式。”一聲道歉后,都意識到自己之前用錯表達方式的母女倆,含淚和解。

人總是在指導別人時通透無比,自己面對時卻渾然不覺,原來生活中討厭的瑣碎本身就是家庭構成,阿敘感悟,慶幸自己明白得還不算晚。”(文/華西都市報)

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|