一池三山據記載源起于道家。

老子以“道”為最高范疇,認為道是萬物的本源而生萬物——道生一,一生二,二生三,三生萬物。

莊子承襲老子的“道法自然”,以自然為宗,強調無為——天為而無不為的道。

道家崇尚自然、無為順應、淡泊自由,還推崇神仙思想。

傳說東海之東有“蓬萊、方丈、瀛洲”三座神山,并有仙人居之,仙人有長生不老之藥,食之可長生不老,與自然共生。道家的自然觀影響到中國古典園林的創作上,便是崇尚自然、師法自然、追求自然仙境。于是以自然仙境為造園藝術題材的園林便應運而生。

在中國園林發展的漫長歷史長河中曾經出現過一種經久不衰的建造形式——一池三山。

一池指太液池,象征東海,三山分別象征蓬萊、方丈與瀛洲。它始于秦漢,歷代以來一直是皇家園林建園的范本,在私家園林輝煌的時期也曾出現過。園林景觀中“一池三山”在形式上表現為在一片水域中安排三座島嶼,模擬東海神山仙境。

一池三山布局在古代皇家園林中應用較多,如西漢的長安建章宮太液池、唐朝的長安大明宮太液池、北宋的東京艮岳大方沼、元大都的太液池(今北京北海)、清朝圓明園福海、頤和園昆明湖、避暑山莊等等,本文節選五個代表以供學習。

歷代采用“一池三山”布局的宮苑園林選取:

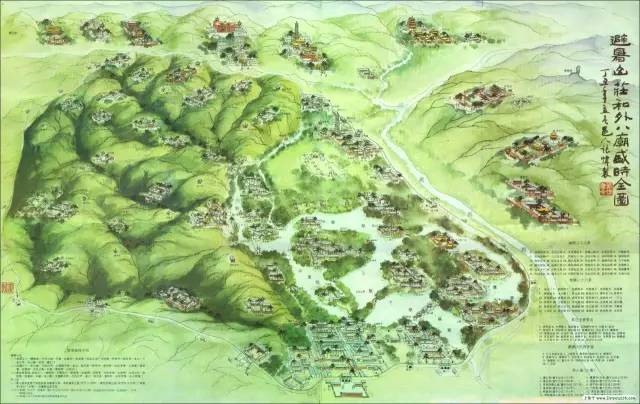

承德避暑山莊

承德避暑山莊的湖區,全部由人工開鑿,湖區中心有如意洲、月色江聲和環碧三個島嶼,中間連以長堤一一莖芝云堤。堤島分隔湖面形成中國古代吉祥物“如意”、“靈芝”的形狀,使湖中三島的形象構成一棵“如意靈芝”樹,為“一池三山”的傳統湖島模式增添了新的意境附圖。與昆明湖和北海煙波浩蕩的大水面相比,避暑山莊湖區堤島錯落,清幽深邃,所以玄燁詩贊“自有山川開北極,天然風景勝西湖。”

頤和園

頤和園更是游韌有余,將“一池三山”的藝術創作魅力發揮得淋漓盡致。清漪園沒有重復在一個水面中設立三島的作法,而是將一個大水面昆明湖用筑堤的辦法分成三個小水面西湖、養水湖、南湖,每個水面中各有一島,西湖中有治鏡閣閣島,養水湖中有藻鑒堂山島,南湖中有南湖島,形成湖、堤、島一個新的“一池三山”形式。更精彩的是,頤和園在塑造三個大島的同時,還在南湖大水面上增添了三個小島一一知春島、小西伶和鳳凰墩,三個小島都各有千秋。真正體現了中國造園藝術的高超與奇妙。

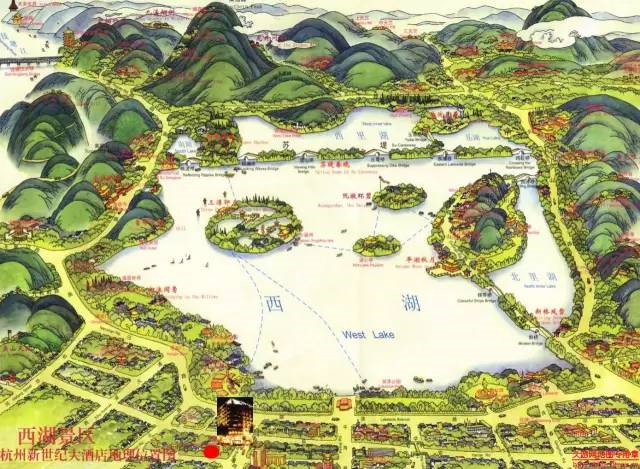

杭州西湖

暢游杭州西湖仍然可以尋到“一池三山”的影子。遼闊的外湖西部三島鼎足而立,南面最大的為三潭印月“小贏洲”,中間的為湖心亭,最北為阮公墩。三潭印月水域由橋堤分隔成四大塊,呈“田”字形,湖中有島,島中有湖,猶如仙山瓊島,故稱“小贏洲”。湖心亭居全湖中心,環島皆水,古人稱之為“太虛—點”。阮公墩是原浙江巡撫阮元疏浚西湖時以所挖淤泥堆疊而成,故稱“阮公墩”。此外還有位于里湖西南角的孤山,四面環水,一峰聳立,東西長而南北窄,形如水中臥牛。白居易稱之謂大海中的仙島蓬萊,詩云“到岸請君回頭望,蓬萊宮中在水中央”。

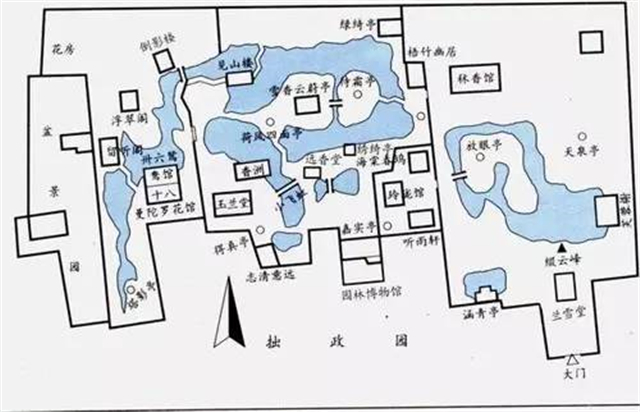

拙政園

蘇州拙政園原是一片積水彌漫的洼地,三島的布局。水池東北角的“小蓬萊”島,飛建園時因勢利導,浚沼成池,環以林木,建成一個以水為主的風景園。總體布局以水池為中心,水面約占全園面積的五分之三。至遠香堂向北眺望,只見一池碧水中有東、西二島,東島上有待霜亭,輕巧若飛,藏而不露,取唐代詩人韋應物“洞庭須待滿林霜”的詩意為名。西島上有雪香云蔚亭和荷風四面亭。拙政園中除東、西二島外,西園的北半部池水中也抱有一島,島上有與誰同坐軒、浮翠閣、笠亭等不同形式的園林建筑,景致豐富多彩。拙政園五分之三的水面中三島布列,起到了分割水面,豐富景觀的作用,形成了山因水活,水隨山轉之意境,頗有清幽、開朗、明靜的自然山林風味附圖。

留園

留園是蘇州有名的私家園林,全園可分為中部、東部、西部和北部四個景區。

其中中部以山水為主,蜂巒回抱,水面中仍有一池落一亂碧水之中,上蔭紫藤花架,繁英累累。留園東部鴛鴦廳北院,矗立著著名的留園三峰一一冠云峰、瑞云峰、岫云峰。冠云峰雄峙居中,瑞云峰、岫云峰屏立左右。冠云峰前臨水池洗云沼,人們把冠云峰比擬成一個剛出浴后正在梳妝的少女,這從它的倒影中可以看得到。其北側最高處建有冠云樓,中有匾額題“仙苑停云”,意即三峰停留在此,望去如蓬萊仙苑,可謂天堂勝境。由此可見,留園三峰仍然取白蓬萊三島之布局。(文/Vincent)

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|