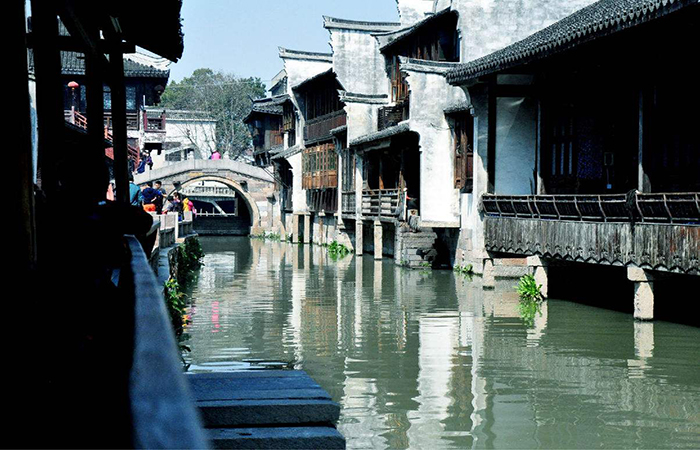

清晨薄霧籠罩,烏篷船咿咿呀呀劃開水面,用質樸的黑白兩色,在歷史畫卷上描繪著一幅獨特的風景:

船上的游客點開手機,連上WiFi,周邊的小店一一在屏幕上定位。“我要去看總書記光顧過的筷子店,再去吃一碗‘馬云羊肉面’……”笑聲傳得很遠,讓白墻黛瓦充滿了生氣。

烏鎮,這個有著1300多年厚重歷史、曾一度破舊落寞的水鄉,不僅尋回了昔日榮光,更借助互聯網的力量,成為魅力四射的世界知名小鎮。

日前,我們再次踏訪這個傳奇小鎮,尋訪她獨特的發展保護之路,感受她“來過便不曾離開”的魅力淵源。

舊與新

白墻黛瓦間的古鎮秘密

走在烏鎮景區,青石板路悠長靜謐,舊式箍桶店、燒餅鋪、酒作坊……舊時光里應有的場景依次鋪開。

一眼看去,這是江南常見的古鎮。然而走近了,你會察覺到不同之處。抬頭不見電線電纜、低頭難覓水管槽道,連空調外機都用木條層層包裹,難以發現這是一個“不和諧”的存在。

“我們最大限度尊重歷史、還古鎮原貌。”55歲的張建林,烏鎮前任鎮長,2001年調到烏鎮,一干就是10年。他向我們揭開了古鎮的秘密:你看到的“破舊”,是我們追求修舊如舊、以存其真的效果。

作為土生土長的桐鄉人,張建林見識過烏鎮“真實的破舊”。上世紀八九十年代的烏鎮,屋舊人稀,破敗凋零。當時進鎮的路很差,河水又黑又臭,大批古建筑瀕危。

文學名家木心曾痛心地描述故鄉:“這是死,死街……使我不以為是目擊的現實,倒像是落在噩夢之中……”發出“永別了,我不會再來”之嘆。

然而,木心不曾想到,他本想“永別”的家鄉,在1999年迎來“新生”。那一年,桐鄉市決定實施烏鎮古鎮保護與旅游開發工程,組建烏鎮古鎮保護與旅游開發管理委員會、烏鎮古鎮保護與旅游開發有限公司,一套班子兩塊牌子,推進保護工程和旅游項目開發。

被任命為管理委員會主任和公司董事長的陳向宏,提出了一個口號:“一樣的古鎮,不一樣的烏鎮”。可當時周莊已開發了12年,西塘開發了6年,這個“不一樣”何其不易。

烏鎮的老人都清楚,改造是從拆除景區旁五層樓高的百貨大樓開始的,這種拆新房的怪事,在當地居民看起來匪夷所思。景區還從全國各地大量收購廢棄的古橋、家具等舊材料。“以前為了方便騎自行車、摩托車,把石板挖掉改成水泥橋,現在居然花錢買舊石板,重新改回石拱橋。”一位老烏鎮連說自己“想不通”。

“光收舊石料就花了幾千萬,很多居民不理解,把氣撒在陳向宏身上。”張建林告訴記者,烏鎮在開發西柵時提出,統一規劃、搬遷、管理。“當時,有人覺得保護歷史街區不必這么興師動眾;有人認為別人都是建設新區,烏鎮怎么把錢花在老房子上……”這類爭議不絕于耳。

張建林坦言,如果沒有桐鄉市委、市政府的決心和堅持,在當時全國各地都對老街區大拆大建的背景下,古鎮保護可能就此擱淺。他還記得,一位市領導曾說:“哪怕不做旅游,從歷史遺存的保護角度,從尊重文化遺產的角度,政府就應該做這個事情。”

12年前,也是個驕陽似火的夏天,一個人的到來,給焦慮不安的烏鎮干部和百姓帶來了舒心和清涼,更給烏鎮的未來帶來了生機和活力。

2005年8月3日,習近平同志來到烏鎮調研。臨走時,他鼓勵烏鎮干部克服困難,堅持“以保護歷史遺產來開發旅游”的發展理念不動搖。在浙工作期間,習近平先后5次走訪烏鎮,為古鎮發展嘔心瀝血、精心謀劃。

隨后,烏鎮西柵景區開發歷經4載,耗資10億元,買斷原住民的民居產權,用了9個月時間,將1000多戶人家悉數搬至西柵外。烏鎮的保護與發展由此駛入快車道。

今天,當“一樣的古鎮,不一樣的烏鎮”展現在人們面前時,當年不絕的質疑已變成不絕的贊譽。

慢到快

枕水人家貼上智慧標簽

慢,曾是烏鎮的底色。

這座小鎮的聲名鵲起多少與“慢”有關:一部節奏舒緩的電視劇《似水年華》,一首古典淡雅的詩歌《從前慢》,讓悠長的青石板巷和臨水的倚門木窗走進人們心里。

有人說,來到烏鎮,日子就被拉長了。正如《似水年華》里描繪的,在烏鎮這個地方,時間很慢,人們計算日子不用天,也不用周,而是用年,因為這個地方即使一年過去,也沒什么變化。

今天,人們更驚嘆的是,在烏鎮,延續千年的“慢”,與彰顯時代特質的“快”,巧妙相融在人們的工作生活中。

慢,是一種生活態度,一種發展定力。快,是一種事業追求,一種前行動力。

烏鎮古老外表下是一種現代生活形態,民宿、茶館、飯店,現代設施一應俱全,WiFi和支付寶結賬已是標配。

尤其是隨著世界互聯網大會永久落戶,烏鎮被冠上了很多新稱謂:互聯網創新發展綜合試驗區、大數據高新技術產業園、互聯網特色小鎮……各類創新資源向小鎮不斷涌來。

2013年,烏鎮小伙黃呂強辭掉大城市穩定優越的工作,在甘泉路上開了一家民宿。他的父母心情復雜,雖然兒子可以常在身邊,可回家開旅館“能有前途嗎”?

彼時的烏鎮,為了攬客,一些民宿老板“站街”吆喝。黃呂強不理會這些“老方子”,他把民宿的地址、圖片往網上一掛,坐等客人上門。起初,家人還擔心沒生意,誰知開業一年就收回了成本。

如今的烏鎮,儼然成了“中關村”,集聚了大大小小的眾創空間。壹傳科技CEO李子強說,公司把總部搬來烏鎮,就是看中了世界互聯網大會帶來的機遇,以及優越的孵化條件和創業氛圍。

近年來,烏鎮已吸引互聯網醫院、浙江大數據交易中心、烏鎮街科技有限公司等100余個高新項目落戶。

虛和實

幸福生活載起濃濃鄉愁

夏日傍晚,烏鎮東柵老街上的桑敏昕搬了把椅子坐在家門口,搖著蒲扇與鄰居閑聊。他的口袋里揣著一個特別的小玩意——SOS跌倒報警器,這是烏鎮專門配給失獨、殘疾、高齡老人的。

智能家居照護、SOS跌倒呼叫與報警定位、網絡醫院預約掛號及網上會診……烏鎮智慧養老綜合服務平臺運用科技手段,把服務從社區延伸到了家庭,目前已對烏鎮1.57萬名老人實現全覆蓋。

“烏鎮的黨員干部現在一聽到出現什么新技術,首先想到的,就是能不能應用到百姓生活中。”桐鄉市委常委、烏鎮鎮黨委書記姜瑋說,如今的烏鎮,有了人氣名氣,也就有了發展的底氣,最終會給老百姓帶來財氣福氣。

烏鎮的老百姓,確實在享受著這樣實實在在的福氣。

沿著姚太線進入烏鎮,滿眼的花圃綠樹,古樸素雅的江南風格房屋,河道干凈,水面上種著各式觀賞植物。公共場所免費WiFi全覆蓋,主干道沿線分布26個智慧自行車租車點和遍及全鎮的共享單車、共享汽車租賃點,掃掃二維碼就能租車。

每天一早,72歲的貝榮根騎上電瓶車,沿著大街小巷,看到哪里窨井蓋不見了、路面有垃圾……用手機一拍傳到“烏鎮管家”民情服務管理平臺,烏鎮管家聯動中心就會及時處理。

“現在生活好了,發揮點余熱嘛!”貝榮根的退休生活過得瀟灑。2003年,西柵拆遷,他作為拆遷戶搬到慈云路,住上了110平方米的小洋房,“以前和現在沒得比,現在每年光靠拿租金,就過得挺好。”

每天下午,鎮上如果有蘇州評彈,貝榮根就會饒有興致地趕去看。他說,烏鎮的文藝不僅是游客的,也是當地百姓的,尤其是烏鎮戲劇節那會兒,全鎮都很熱鬧,只要有戲大伙兒都會去看,“戲劇已經成為我們生活的一部分了。”

一座城鎮的魅力,是在開發建設中有著守住傳統的堅持,是在日新月異的產業里有直達原生態的“從前慢”,是在車水馬龍的背后有著不愿離開的生活依戀……在新與舊、快與慢、虛與實的協調發展中,烏鎮展現給我們的,正是人們面對未來的信心與追求。

古鎮應無恙,當驚世界殊。相信當我們再度走訪烏鎮,她又將帶給我們更多的驚喜!(文/網絡)

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|