王羲之故宅戒珠寺位于浙江省紹興市越城區蕺山南麓,是仰慕者追尋大書法家、書圣王羲之故里足跡的主要旅游景點之一。在西街上,蕺山街北端。依山臨街,幽偏適中,寺內殿廊潔凈,佛相莊嚴,為城中八大名寺之一。原為晉王右軍王羲之別業,寺內現辟有王羲之陳列室,為中外游客所矚目。

晉永嘉元年(公元307年),王羲之隨家族自魯遷越,其居住地即在蕺山腳下的戒珠寺。王羲之為官后,此處住宅仍然留用,所以又被稱為右軍別業。古宅所以名稱戒珠寺,還得從一段歷史故事講起。相傳王羲之住在此宅時,曾失落一顆自己非常喜愛的明珠,當時懷疑是一位與他過往甚密的老僧所竊。

老僧得知自己的友情被懷疑后,也不作任何解釋,只是郁悶不樂,最后含憤而死。事后發現,明珠原為王羲之家中的白鵝所誤吞。王追悔莫及,自此他戒絕了玩珠之癖,為了紀念這位清白的僧人,于是就把整座住宅和田園的山林一并捐給了佛門建寺廟,并親筆為寺廟題寫橫匾“戒珠寺”,懸掛門上,用來悼念僧人也告誡自己。對朋友應以赤誠相待,不能輕易懷疑人家,使人家蒙受不白之冤。

唐大中六年(852)改稱“戒珠”,取戒律潔白、又如珠體之意。一是取《法華經·序品》中“精進持凈戒,猶如獲明珠”之禪意,二是闡明舍宅之本意。

原寺前有墨池、鵝池,寺前有上方院、臥佛殿、竹堂、雪軒和宇泰殿等。現尚存墨池、山門、大殿和東廂房。戒珠寺頭山門坐的是一位頭戴綸巾、身穿朝服、臉色白凈、留著三綹長須的官員,兩個侍童分列左右,一邊的侍童捧著一疊書,另一邊侍童抱著鵝。這位端坐的官員便是晉右軍將軍、會稽內史、大書法家王羲之。

后王羲之西歸,其子遵乃父遺命,將尸體涂以火漆,繼續盡其職守,奈火漆難以防腐,后遂以塑像代之,故與他寺獨特。

一千多年來,戒珠寺歷經滄桑,屢毀屢建,現存的山門、大殿和東廂房等均是1924年的建筑,時間不算太長,只有大雄寶殿院內圍墻邊擺放的兩只石獅據說是東晉時期傳下來的老物品。

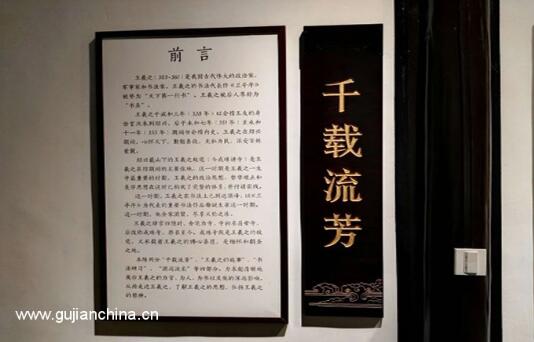

山門楹聯“此處既非靈山,畢竟是什么世界;其中如無活佛,何須用這樣莊嚴。”原為張大千所撰寫,“文革”遭劫,現是后人重書。1983年,戒珠寺重新修繕山門、大殿和寺外的墨池,并正式對外開放。2007年恢復為佛教場所,2009年又進行了部分擴建,為市級文物保護單位。多少人千里迢迢去紹興,不為佛祖只為書圣。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|