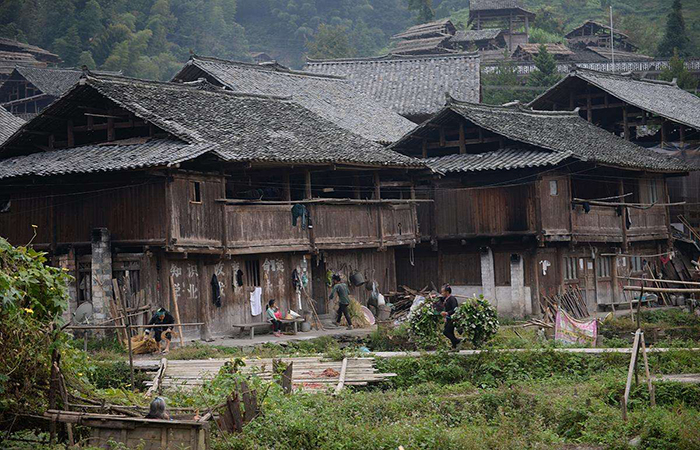

傳統村落是中國農耕文明的鮮活載體,包含著豐富多樣而又意蘊深厚的山水田園、民居建筑、風土習俗、手工技藝等文化遺產要素,是民間文化的“博物館”、傳統文化的“DNA”。在現代社會,傳統村落不僅承載著中華民族歷久彌新的歷史記憶,而且維系著中華兒女最為濃郁的“鄉愁”。

傳統村落是村落民眾的日常生產生活空間,在這個場域中,生活是基本邏輯,過日子是核心內容。長期以來,生于斯長于斯的村民以土地為根基聚族而居,形成了以地緣和血緣為紐帶的村落共同體,并在土地精耕細作的調適中構建了一套村落價值體系和意義系統——天人合一、代際繼替、差序格局、禮俗秩序、耕讀傳家等,這是傳統村落生生不息、綿延賡續的重要原因。

然而,改革開放以來,在“鄉土中國”向“現代中國”和“城市中國”的轉型過程中,迅猛的現代化、市場化和城鎮化進程不但摧毀了傳統村落賴以生存的農耕經濟基礎,而且解構了傳統村落的社會結構和文化傳統,村落民眾的生計方式、價值觀念均遭到了顛覆性的瓦解。這是傳統村落在現代社會“形毀神散”的根本緣由,也是自上而下和由外而內的傳統村落保護難以取得預期成效的重要原因。

傳統村落不是固化的文物建筑群落,而是活生生的鄉村聚落形態。在后鄉土社會背景下,保護傳統村落關鍵在于形成一種外源力量和內生動力相互協調、互促共進的良性動力機制,核心在于利用外源力量引領和推動村落民眾充分利用村落特有的生態、產業、文化等資源要素,在城鄉的功能交換和文化對話中,在經濟上形成自我發展能力,在文化上掌握主導權,做到生活上有保障、就業上有門路、精神上有歸屬,重新聚合為自我發展、自我管理、自我服務的村落共同體,這樣才能激活傳統村落保護的內生動力,推動傳統村落可持續發展。

政府力量是傳統村落保護內生動力的“激發者”。傳統村落是中華民族共有的珍貴文化遺產,保護傳統村落是各級政府的重要職責。這一方面需要政府統籌考慮、系統規劃,充分發揮其在傳統村落的普查與保護名錄認定、保護政策與法律的制定、保護監管與獎懲問責、宣傳教育與科學研究等方面的引導、激勵和調節作用,為傳統村落保護提供根本性的外源動力;

另一方面要不斷改善和優化治理方式,通過建立多元投資主體的廣泛參與機制、公平多樣的利益分配機制、互惠共贏的利益協調與保障機制等,引導多元社會力量共同改善和提升傳統村落的道路、水電、通訊、教育、醫療、衛生等基礎設施和公共服務質量,有機更新傳統村落的生態環境、村落格局、民居建筑、歷史遺存、公共文化空間等聚落環境,讓村落民眾留得下、住得好,為傳統村落保護提供初始動力。

特別需要指出的是,政府是傳統村落保護的主導者而非主體,否則傳統村落保護一旦簡單地異變為政府的一項任務時,單向度的、過度的保護就可能異化為輸入性貧困,就會導致傳統村落的內生動力日漸弱化,使原本的制度優勢演變為制度劣勢。

市場機制是傳統村落保護內生動力的“催化者”。市場機制是中國現代化發展的重要法則,也是傳統村落在城鄉交流和互動中獲得公平發展機會的邏輯起點。只有借助市場機制將傳統村落的生態環境、歷史遺存、傳統農業、手工技藝、民俗文化等資源稟賦特色化,以比較優勢成功轉化為特色農業、文化旅游、藝術創作、文化創新、休閑度假、養生養老、現代服務等村落經濟新業態,并深度嵌入到區域性城鎮生產消費體系乃至更大的市場之中,讓村落民眾借此獲得較高的經濟收益,生活質量和水平得到不斷提高,才能催生出傳統村落保護的強大內生動力。

現代村民自治是傳統村落保護內生動力的“營造者”。傳統村落是以禮俗秩序為根基的自治社會。針對傳統村落空巢化和自組織能力渙散的現實境況,保護傳統村落一方面需要不斷吸收傳統村落精英、返鄉創業者、退休還鄉者、村官、非政府組織志愿者、外來投資者等多種社會力量,重構傳統村落的社會結構和社區文化機制,讓空巢化的傳統村落具備自治的條件和能力;另一方面需要還權于村落兩委、賦權于村落民眾,讓村落民眾在村委會和現代鄉賢的引領下,把現代村民自治與村落禮俗傳統有機結合,不斷提升傳統村落的現代化治理能力和水平,實現村落民眾“自我發展、自我管理、自我服務”,進而煥發傳統村落的生機和活力。

現代公共文化服務體系是傳統村落保護內生動力的“重塑者”。村落文化是傳統村落的精氣神,也是村落民眾情感和靈魂的歸屬地。要以國家公共文化服務體系建設為引領,利用傳統村落的水口、廟宇、祠堂、牌坊、戲臺、學校等公共文化空間,恢復傳統村落的公共文化生活,復蘇傳統村落的歲時節令、人生禮儀、草根信仰、手工技藝、音樂舞蹈等歷史傳統和文化記憶,不斷優化傳統村落的文化生態,重建村落民眾對傳統村落的認同感和歸屬感,讓村落民眾在此找到生活的快樂、文化的自信和精神的歸屬,才能從根本上形成傳統村落保護的持久內生動力。(文/中國文物報)

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|