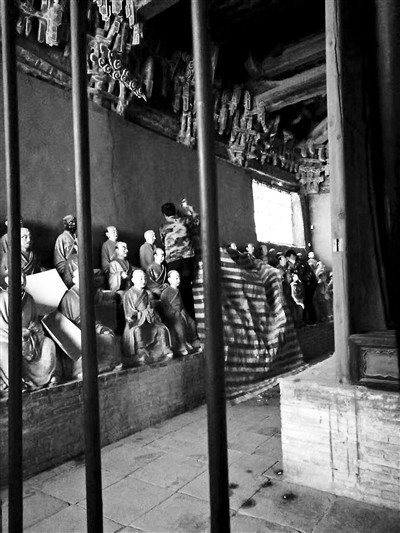

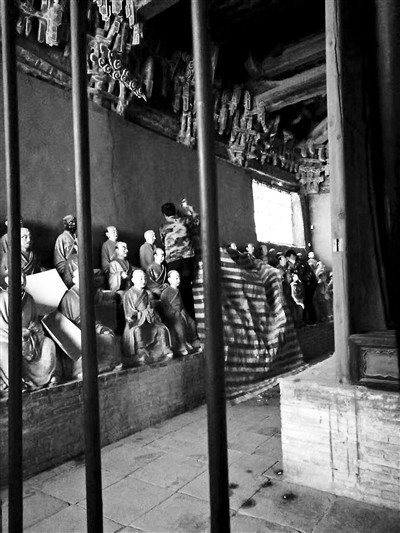

近日,據一位古建筑愛好者向媒體反映,8月27日,在他參觀山西佛光寺東大殿時,發現殿內有超過10余漏雨處,這樣繼續下去,必然會對這一唐代木結構古建筑造成嚴重損害。

負責佛光寺維護的山西古建筑保護研究所已了解到了情況,目前在東大殿屋頂遮蓋了塑料布,東大殿的大修方案此前已經上報,目前正處于專家評議階段。北青報記者發現,在2010年當地對佛光寺東大殿進行的勘察研究發現,天花板上的多處木構件已遭腐朽,并認為東大殿已“構成局部危房”。

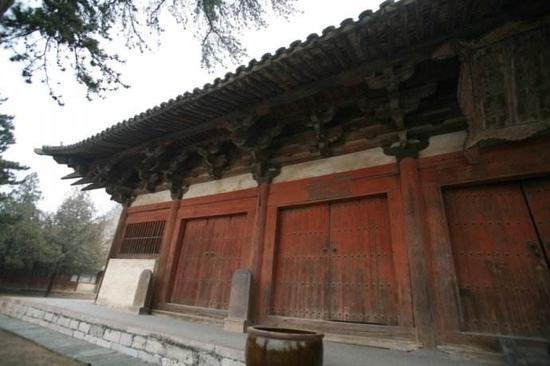

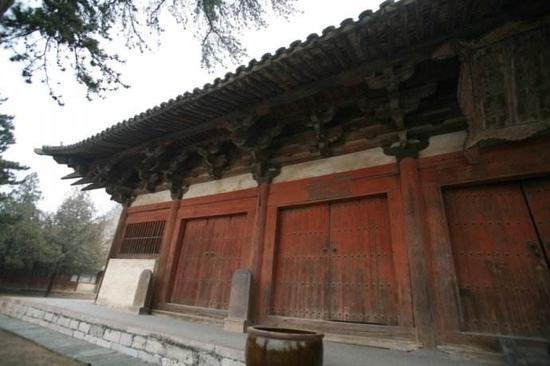

山西佛光寺東大殿這座古建筑是第一批全國重點文物保護單位,它的發現,它的聲名,它的命運,與梁啟超的長子、我國著名建筑學家梁思成及其夫人林徽因密切相關。

梁思成最早是從一張圖片上認識佛光寺的,那是法國漢學家伯希和拍攝的敦煌莫高窟第61窟壁畫。壁畫是一幅唐朝人繪制的完整清晰的五臺山寺院圖,其中有“大佛光之寺”。

壁畫是唐朝時的畫,寺必然就是唐或唐之前修建,而在當時,日本人以嘲諷的口氣給中國古代建筑下了一條定論:“在中國已經沒有唐代時期的木構建筑,要看中國唐代木構建筑,就去日本的奈良、京都吧。”

梁思成認為佛光寺東大殿是他多年考察所發現的唯一一處唐代木結構建筑,暨第二早的木結構建筑(僅次于五臺縣的南禪寺大殿)。打破了日本學者“中國大地上沒有唐朝及其以前木結構建筑”的斷言,而將它稱作“國內古建筑第一瑰寶,我國封建文化遺產中最可珍貴的東西”的。

關于文物保護,上有《中華人民共和國文物保護法》,下至民間文物保護組織,看起來我大中華民族好像還是個泱泱文化大國。但事實好像正好相反。如今這樣一座歷史意義深厚的古建筑文物遭遇自然環境的侵蝕、腐朽,面臨著“局部危房”的威脅。之所以這樣,和古文物建筑本身的特點脫不了關系。

上世紀,在新農村建設和土地流轉中,最先被推倒破壞的就是古建筑,類似上面的情景在大江南北上演著。古建筑收藏家購買、遷移和重建民間老宅,或許動機不一,保護措施未必盡善盡美,可如果沒有他們,大部分老宅早已徹底湮滅。

首先古建筑不是古董、文物,無法像小物件一樣束之高閣,必須整體保護,妥善維護。另外,東方建筑以磚木結構居多,完整而脆弱,房梁爛了的話,房子就毀了;而以希臘神廟為代表的磚石建筑,即便整個神廟的主要結構都損毀了,單是幾根柱子立在那里,也能成為一道風景。

中國古建筑文物未來的路在何方?

廣州大學建筑與城市規劃學院教授湯國華,曾就“龜崗民國門樓的民國建筑+不銹鋼門”發表相關言論,改建改變了歷史風貌,新的立面把傳統的琉璃瓦和現代的不銹鋼門結合起來,裝飾既不民國也不現代,“不倫不類”。我們難道只能拆真文物、造假古董嗎?歷史原來的面貌我們還能保存多久?

古建筑是人們千百年傳統的活見證,是祖先留給我們的珍貴文化遺產,是厚重歷史的積淀與建筑文化的傳承,是不可再生、必須保護的人文資源。因此,保護古建筑是全社會的共同義務,尤其是政府相關部門。(文/新浪收藏)

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|