過去以“煤”聞名的中國中部省份山西,如今開始借助科技、創意,將文化寶藏轉化為經濟優勢。

山西是華夏文明的重要發祥地之一,有全國重點文物保護單位452處,位居中國第一。堯舜德孝文化、炎帝農耕文化、關公忠義文化、能吏廉政文化、晉商誠信文化等影響巨大、源遠流長。

在山西博物院,用手機掃描一款文物明信片上的二維碼,下載“指觸魔卡”APP,再讓攝像頭對準明信片上的文物圖案,手機屏幕上立馬就會出現逼真的3D立體文物,同時還能開啟語音解說功能。

“看動畫、玩文物、學歷史、曬合影,國寶不僅活起來,還能直接帶回家。”山西博物院工作人員呂婧說,有了這款“魔卡”,大家不僅能360度“把玩”文物,還能與文物合影,并了解文物在當時社會中的用途,重溫發生在它們身上的故事。

山西博物院自2013年與社會合作設立商品部以來,先后研發博物館文化衍生品400余種。其中西周晉侯鳥尊和商代鸮卣通過書簽、項鏈、冰箱貼等形式為人們所熟知。

除了通過科技、創意讓靜態文化動起來外,非物質文化遺產傳承人還緊跟時代步伐,讓古老文化“活”起來。

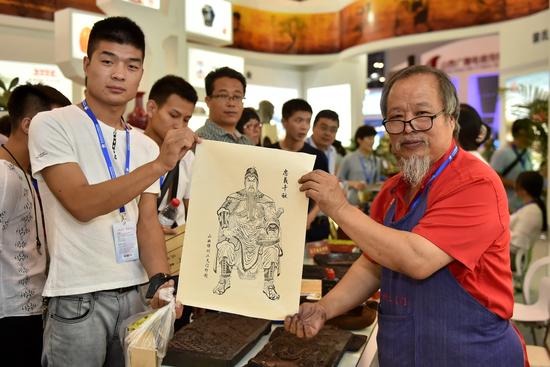

8月24日,絳州木版年畫傳承人吳百鎖(右)展示一幅年畫《忠義千秋》。

近年來,作為山西省非物質文化遺產絳州木版年畫的代表性傳承人,吳百鎖不斷嘗試將傳統木版年畫與時代相結合。吳百鎖有感于中共反腐成效,創作了廉吏人物系列和具有良好寓意的“一品青蓮”等作品,深受市場歡迎。

今年1月,騰訊公司看中絳州木版年畫的表現特色,請吳百鎖用套色木版年畫形式表現動漫《從前有座靈劍山》,還安排吳百鎖到日本現場表演木版年畫的制作,令日本觀眾連連稱奇。

更難能可貴的是,當地部分傳統文化還走向了世界。位于山西運城的山西宇達青銅文化藝術股份有限公司,是國家文化出口重點企業。

公司副總經理張忠貴說,在工藝上,雖然一些生產環節已智能化,但像修蠟模、澆筑、著色等環節必須人工制作;在創作上,他們既和韓美林、吳為山等老藝術家合作,還吸納了新銳雕塑家的創意。

記者在公司展區看到一組6個小鳥造型的擬人化青銅文化產品。“小鳥”們表情豐富、神態逼真,有牧師、新娘、新郎、指揮家和樂隊。

“這是外國專門定制的產品。”張忠貴說,公司每年的出口額達到1000萬美元。其中,出口德國和美國最多,占到一半以上,其次是法國、新加坡、韓國等國家。

除了根據客戶要求專門定制外,公司還有約40%是自主創意的產品。今年,公司推出十幾種卡通版的關公銅像,吸引了年輕受眾。

“關公是我們的武財神,在人們心中一直是莊嚴、威武的形象。這款卡通版關公主要面向年輕人。”張忠貴說,東南亞國家人民信奉關公,公司將重點開辟這塊國際市場。(文/新華社)

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|