中國最早出現的園林是北方的皇家園林,它是宮殿和苑囿相結合的帝王宮苑,是專供帝王休息享樂的園林。皇帝除在園內游樂外,還可長期居住、處理朝政、召見大臣等,是一個多功能的處所。大多根據自然山水改造而成,規模宏大,氣勢雄偉,平面布局較為嚴整;建筑壯麗豪華,色彩鮮艷強烈,風格上顯得雍容華貴,博采眾家之長,薈萃天下美景于一地。古人講普天之下莫非王土,在統治階級看來,國家的山河都是屬于皇家所有的。所以皇家園林的特點是規模宏大,真山真水較多,園中建筑色彩富麗堂皇,建筑體型高大。

關鍵詞:中國 古典 皇家園林 時期

中園傳統園林以其自然天成的形式,深厚的文化底蘊和博大精深的藝術綜合,獨樹一幟于世界園林。歷經數千年的興衰演化,一脈承襲而來的自然山水園林,協和著時代的節拍,不斷豐富、精萃,表現出特有的創造性和無限的生命力。中國傳統園林所體現的“人與自然和諧”。其思想背景來源于中國“普遍和諧”的傳統觀念中國古典園林還將中華民族的性格和文化統統表現了出來,如端莊、含蓄、幽靜、雅致等。它使人足不出戶而能領略多種風情,于潛移默化之中受到大自然的陶冶和藝術的熏染。隨著社會的進步,中國園林逐漸形成獨特的民族形式,自成體系。

根據文獻記載,早在商周時期我們的先人就已經開始了利用自然的山澤、水泉、樹木、鳥獸進行初期的造園活動,最初的形式為囿。囿是指在一定的自然環境范圍內,讓草木和鳥獸滋生繁育;放養動物,種植林木,挖池筑臺,以供皇家打獵、游樂、通神明和生產之用,供帝王和貴族們狩獵和享樂。

春秋戰國時期的園林中已經有了成組的風景,既有土山又有池沼或臺。自然山水園林已經萌芽,而且在園林中構亭營橋,種植花木。園林的組成要素都已具備,不再是簡單的囿了。

秦漢時期出現了以官室建筑為主的宮苑,秦始皇建上林苑,引渭水作長池,并在池中筑蓬萊山以象征神山仙境。

魏晉南北朝時期是中國園林發展中的轉折點。佛教的傳入及老莊哲學的流行,使園林轉向崇尚自然。

唐宋時期園林達到成熟階段,官僚及文人墨客自建園林或參與造園工作,將詩與畫融入園林的布局與造景中,反映了當時社會上層地主階級的詩意化生活要求。另外,唐宋寫意山水園在體現自然美的技巧上取得了很大的成就,如疊石、堆山、理水等。

明清時期,園林藝術進入精深發展階段,無論是江南的私家園林,還是北方的帝王宮苑,在設計和建造上,都達到了高峰。現代保存下來的園林大多屬于明清時代,這些園林充分表現了中國古代園林的獨特風格和高超的造園藝術。

從它的時期可分為:園林生成期;園林轉折期;園林全盛期;園林成熟時期;園林成熟后期。

1.園林生成期:即園林產生和成長的幼年期,相當于殷、周、秦、漢朝。

從迄今發現的最早的文字——殷商(公元前16-11世紀)甲骨文中記載殷周的囿算起,中國園林已有三千多年的歷史。囿,是中國古代供帝王貴族進行狩獵、游樂的一種園林形式。通常在選定地域后劃出范圍,或筑界垣。囿中有自然景象、天然植被和鳥獸的活動,可以賞心悅目,得到美的享受。當時著名的皇家園林為周文王的靈囿。秦始皇統一中國后,營造宮室,規模宏偉壯麗。這些宮室營建活動中也有園林建設如“引渭水為池,筑為蓬、瀛”。漢代,在囿的基礎上發展出新的園林形式--苑,其中分布著宮室建筑。苑中養百獸,供帝王射獵取樂,保存了囿的傳統。苑中有宮、有觀,成為以建筑組群為主體的建筑宮苑。漢武帝劉徹擴建上林苑,地跨五縣,周圍三百里,“中有苑二十六,宮二十,觀三十五。”建章宮是其中最大宮城,“一池三山”的形式成為后世宮苑中池山之筑的范例。

2.園林轉折期:相當于魏、晉、南北朝。造園活動普及于民間,園林的經營完全轉向于以滿足作為人的本性的物質享受和精神享受為主,并升華到藝術創作的新境界。

魏晉南北朝時期是中國園林發展中的轉折點。其中有華林苑、龍騰苑,雖然在規模上不如秦漢山水宮苑,但內容上則有所繼承與發展。佛教的傳入及老莊哲學的流行,使園林轉向崇尚自然。魏晉南北朝長期動亂,是思想、文化、藝術上有重大變化的時代,這些變化引起園林創作的變革。南北朝時期皇家園林形式由粗略地模仿真山真水轉到用寫實手法再現山水;皇家園林的狩獵、求仙、通神的功能基本上消失或者僅保留其象征性的意義,生產和經濟運作則已很少存在,游賞活動成為主導的甚至唯一的功能。這一時期的特點為:

2.1園林的規模小,也未見有生產;經濟運作方面的記載,但其規劃設計則更趨于精密細致;個別規模較大的,如鄴城北齊高緯的仙都苑,由暴君驅使大量軍民勞動力在很短時期內建成,施工十分粗糙,總體的質量不高。

2.2由山、水、植物、建筑等造園要素的綜合而成的景觀,其重點已從摹擬神仙境界轉化為世俗題材的創作,更多地以人間的現實取代仙界的虛幻。

2.3皇家園林開始受到民間的私家園林的影響,南朝的個別御苑甚至由當時的著名文人參與經營。

2.4以筑山、理水構成地貌基礎的人工園林造景,已經較多地運用一些寫意的手法,把秦漢以來的著重寫實的創作方法轉化為寫實與寫意相結合。

2.5皇家園林的稱謂,除了沿襲上代的“宮”;“苑”之外,稱之為“園”的比較多。

3.園林全盛期:相當于隋;唐朝。

隋唐時期(581年-907年),皇家園林趨于華麗精致。皇家園林集中建置在兩京——長安、洛陽、兩京以外的地方,也有建置的。其數量之多,規模之宏大,遠遠超過魏晉南北朝時期,顯示了泱泱大國氣概。隋唐的皇室園居生活多樣化,相應的大內御苑、行宮御苑、離宮御苑這三種類別的區分就比較明顯,它們各自的規劃布局特點也比較突出。

隋代的西苑和唐代的禁苑都是山水構架巧妙、建筑結構精美、動植物各類繁多的皇家園林,皇家園林的“皇家氣派”已經完全形成。它作為這個園林類型所獨具的特征,不僅表現為園林規模的宏大,而且反映在園林總體的布置和局部的設計處理上面。皇家氣派是皇家園林的內容,功能和藝術形象的綜合而予人一種整體的審美感受。它的形成與隋唐宮廷規制的完善,帝王園居活動的頻繁和多樣化,有著直接的關系,標志著以皇權為核心的集權政治進一步鞏固和封建經濟,文化的空前繁榮。因此,皇家園林在隋唐三大園林類型中的地位,比魏晉南北朝時期更為重要,出現了像西苑,華清宮,九成宮等這樣一些具有劃時代意義的作品。就園林的性質而言,已經形成大內御苑,行宮御苑,離宮御苑三個類別及其類別特征。

隋煬帝楊廣即位后,在東都洛陽大力營建宮殿苑囿。別苑中以西苑最著名,西苑的風格明顯受到南北朝自然山水園的影響,采取了以湖、渠水系為主體,將宮苑建筑融于山水之中。這是中國園林從建筑宮苑演變到山水建筑宮苑的轉折點。西苑是隋煬帝楊廣的宮苑之一,又稱會通苑,建于大業元年(605),布局繼承了漢代“一池三山”的形式,反映了王權與神權的統治以及享樂主義思想,具有濃厚的象征色彩。十六組建筑庭園分布在山水環繞的環境之中,成為苑中之園,不象漢代宮苑那樣以周閣復道相連。這是從秦漢建筑宮苑轉變為山水宮苑的一個轉折點,開北宋山水宮苑——艮岳之先河。山上的建筑能時隱時現,反映建筑技巧的提高。唐朝國力強盛,長安城宮苑壯麗。唐有興慶宮;大明宮和九成宮,大明宮北有太液池,池中蓬萊山獨踞,池周建回廊四百多間。興慶宮以龍池為中心,圍有多組院落。大內三苑以西苑為最優美。苑中有假山,有湖池,渠流連環。長安城東南隅有芙蓉園、曲江池,一定時間內向公眾開放,實為古代一種公共游樂地。唐代的離宮別苑,比較著名的有麟游縣天臺山的九成宮,是避暑的夏宮;臨潼縣驪山之麓的華清宮,是避寒的冬宮。

隋唐宮苑堪稱中國封建文化的紀念碑。

4.園林成熟時期:相當于兩宋到清初。

兩宋時期是中國古典園林進入成熟的第一個階段,主要集中在東京和臨安兩地,北宋有艮岳。若論園林的規模和造園的氣魄,遠不及隋唐,但規劃設計的精致則過之。園林的內容比之隋唐較少皇家氣派,更多地接近于私家園林。之所以出現這種情況,這與宋代皇陵之簡約一樣,還有當時朝廷的政治風尚有關。它在內容和形式上都趨于定型,造園的技術和藝術達到了歷來的最高水平,形成中國古典園林史上的一個高潮階段,這種情況之所以出現,有以下幾點特殊的背景:

4.1宋代,與地主小農經濟十分發達的同時,城市商業和手工業亦空前繁榮,資本主義因素已在封建經濟內部孕育。

4.2城鄉經濟高度發展,帶動了科學技術的長足進步。

4.3宋代重文輕武,文人的社會地位比以往任何時代都高。

4.4詩詞無論在內容和風格上都發生了明顯變化。

4.5在宋代的文人士大夫階層中,除了傳統的琴;棋;書;畫等藝術活動之外,品茶;古玩鑒賞和花卉觀賞也開始盛行。

綜上所述,宋代的政治;經濟;文化的發展把園林推向了成熟的境地,同時也促進了造園的繁榮局面。皇家園林較多地受到文人園林的影響,出現了比任何時期都更接近私家園林的傾向,這種傾向沖淡了園林的皇家氣派,也從一個側面反映出兩宋封建政治的一定程度的開明性,和文化政策的一定程度的寬容性。

元;明;清初是中國古典園林進入成熟的第二個階段,它上承兩宋第一階段的余緒在某些方面又有所發展。皇家園林的規模趨于宏大,建設趨于成熟,皇家氣派又見濃郁,這種傾向多少反映了明以后絕對君權的集權政治日益發展。這時的造園藝術在繼承傳統的基礎上又實現了一次飛躍,這個時期出現的名園如明有西苑(北海與中海、南海的總稱)和太液池。北海是繼承“一池三山”傳統而發展起來的,其中的瓊華島作為“蓬萊”仿建,所以晨霧中的瓊華島時常給人以仙境之感受。現在的北海共有七十多萬平方米,其水面占了—半以上,視野比較開闊。立于水面南部的瓊華島,是三海的重點,以它那高聳的白塔,玲瓏的山石和各種園林建筑組成了一個整體。北海的整個布局以白塔山為中心,形成湖中有山的四面景觀。

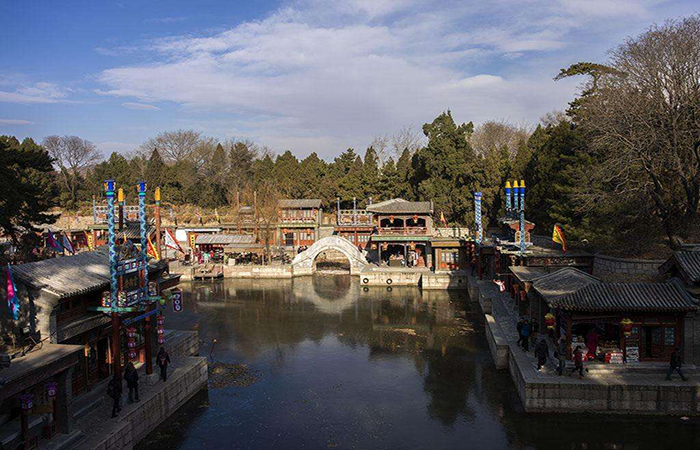

清有圓明園。還在雍正做皇太子的時候,康熙于1709年把原來是明代的一個廢墅賜他建園。初建成后,康熙賜名叫圓明園,占地二千五百畝,為了滿足帝王的游心賞思,尋幽探勝的要求,圓明園收盡天下名勝。是我國園林藝術史上的罕世珍品,也是我國園林藝術歷史發展到清代時期一個綜合的杰作。宏偉壯麗的圓明園內造景繁多,有四十八景,萬春園和長春園各有二十景,三園共一百零八景,每一景由亭、臺、樓、閣、殿、廊、榭、館等組成,且大致可分為五個重要的景區。一區為宮區,有朝理政務的正大光明殿等;二區為后湖區;三區有西峰秀色、問樂園、坐石臨流等,其中有一景叫舍己城,城中置佛殿,城前還有買賣街,仿蘇州街道建成,是皇帝后妃們買東西的地方。福海則為第四區,中心為蓬島瑤臺,福海周圍建有湖山在望、一碧萬頃、南屏晚鐘、別有洞天、平湖秋月等景點共十多處;第五區有關帝廟、清曠樓、紫碧山房等。圓明園的特點一是水景豐富,它以福海和后湖作為造園的中心。單是福海,這一片水面就占去了將近三分之一的面積,沿著水面的岸邊,構置建筑景觀,因水成景,形成波光浩淼,景色優美的重要水區。第二個重要的特點是建筑類型多。一是宮殿式建筑較多,而且多是左右對稱的布置,如正大光明殿、大定門、左右朝房、安佑宮、淳化齋等,又都是比較重要的建筑物;二是宗祠寺廟建筑,如關帝廟、正覺寺、舍己城等,三是仿造南方園林風景的建筑,多是環山繞水的布置,是比較成功的;四是在中國古典園林中出現了西洋樓,這是皇家宮苑中的先例。圓明園是在平地上,利用豐富的水源,挖池堆山,形成的復層山水結構的、集錦式皇家園林。此外在中國造園史上圓明園還首次引進了西方造園藝術與技術,但任不失我國傳統的園林建筑風格。這些皇家園林無論是在選址、立意、借景、山水構架的塑、建筑布局與技術、假山工藝、植物布置、乃至園路的鋪設都達到了令人嘆服的地步。還有一個特點是建造的數量大,特別是清朝,園林藝術裝飾豪華、建筑尺度大、莊嚴,園林的布局多為園中有園。在有山有水的園林總體布局中,非常注重園林建筑起控制和主體作用,也注重景點的題名,形成清代山水園林與建筑宮苑的明顯特點。這為下一個時期——成熟后期的皇家園林建設高潮之興起打下了基礎。

5.園林成熟后期:相當于清中葉到清末。

園林的成熟后期從清乾隆朝到宣統朝不過一百七十余年,就時間而言比以往四個時期短,但卻是中國古典園林發展歷史上集大成的終結階段。園林藝術進入精深發展階段,北方的帝王宮苑,在設計和建造上,達到了高峰。現代保存下來的園林大多屬于明清時代,這些園林充分表現了中國古代園林的獨特風格和高超的造園藝術。清代的乾;嘉兩朝,皇家園林的建設規模和藝術造詣都達到了后期歷史上的高峰境地。皇家園林的鼎盛發展取決于兩方面的因素。一方面,這時的封建帝王全面接受了江南私家園林的審美趣味和造園理論,而它本來多少帶有與主流文化相分離的出世傾向。清代有若干皇帝不僅常年在園林或行宮中料理朝政,甚至還美其名曰:“避喧聽政”。另一方面,皇家造園追求宏大的氣派和皇權的“普天之下莫非王土”,這就導致了“園中園”格局的定型。所有的皇家園林內部的幾十乃至上百個景點中,勢必有對某些江南袖珍小園的仿制和對佛道寺觀的包容。同時出于整體宏大氣勢的考慮,勢必要求安排一些體量巨大的單體建筑和組合豐富的建筑群,這樣也往往將比較明確的軸線關系或主次分明的多條軸線關系帶入到原本強調因山就勢,巧若天成的造園理法中來了,這也就使皇家園林與私家園林判然有別。精致的造園技藝結合于宏大的園林規模,使得皇家氣派得以更充分地凸顯出來,因此,乾;嘉時期皇家造園藝術的精華差不多都集中于大型園林,尤其是大型的離宮御苑。它們在繼承上代傳統和康熙新風的基礎上又有所發展和創新,出現了一些具有里程碑性質的;優秀的大型園林作品,如堪稱三大杰作的避暑山莊;圓明園;清漪園(頤和園)。

清漪園在北京城西北郊約10公里,公元1888年光緒把英法侵略者焚毀的清漪園修復后,改稱為頤和園。面積約為285公頃,其中水面約占五分之四。它不僅是一個供游憩的園林,它同時還具有宮廷的作用。它的總體布局是根據所處自然地勢條件和使用要求,因地制宜地劃分成四個景區:東宮門和萬壽山東部的朝庭;萬壽山的前山部分;后湖及萬壽山的后山部分;昆明湖的南湖及西湖部分。頤和園的總體布置是繼承了中國造園的傳統手法。頤和園是以山水風景為主的山水宮苑,遼闊的湖跟巍峨的山是平面和立面的對比,是動和靜的對比,成為對比的湖和山又互相借鑒,而呈現了湖光山色的多種形態,蕩舟湖上時,萬壽山及其豪華壯麗的建筑群是視景的焦點,身在山上時,昆明湖水清波堤橋輝映又成為風景的焦點。這一北山南水格局的北方皇家園林在仿創南方西湖、寄暢園和蘇州水鄉風貌的基礎上,以大體量的建筑佛香閣及其主軸線控制全園,突出表現了“普天之下莫非王土”的意志。清漪園是中國現存古代園林中規模大,最華麗,而保存又比較完整的一個例子,尤其是國內建筑物有很高的創造性。它的精神體現了幾千年來我國造園技術和藝術傳統的積累。

避暑山莊始建于清康熙四十二年(1703),乾隆時期擴大面積,增建園景,最后完成于乾隆五十五年(1790),是現存皇家園林最大的是避暑山莊,總面積約為560公頃,它的特點是園內圍進了許多山嶺,只有五分之一左右的平地,而平地內又有許多水面,這與圓明園、頤和園的布局上有所不同。康熙時期,避暑山莊有三十六景,到乾降又增三十六景,共七十二景,景景各異。山莊共分宮殿區和苑景區兩大部分,苑景區又可分為湖區、平原區和山巒區三部分。因此,整個山莊的風格樸素典雅沒有華麗奪目的色彩,其中山區部分的十多組園林建筑當屬因山構室的典范。

然而,隨著封建社會的由盛而衰,經過外國侵略軍的焚掠之后,皇室就再也沒有乾隆時期那樣的氣魄和財力來營建宮苑,宮廷造園藝術亦相應趨于萎縮,終至一蹶不振,從高峰跌落為低潮。

結語:

縱觀中國皇家園林發展,我們可以看到,表現在皇家園林中的這種具有古代中國人審美特征的園林觀,絕不僅僅限于造型和色彩上的視覺感受以及一般意義上的對人類征服大自然的心理描述,而更重要的還是文化發展的必然產物,即通過園林藝術對人的生活環境的調節,來把握人本身的存在特征和意義。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|