莫高窟第329窟北壁《彌勒經變》唐

導語:古人為了狩獵建造‘囿’、為游賞建造‘臺’,它們后來演變為了歷朝歷代各具情懷的皇家園林。而歷史總是一次次推翻過去,皇家園林也隨著朝代更迭悄無聲息地消失在歷史長河里。現在我們只能在一些遺跡中去尋找和遙想,孤獨而又飽含深情的斷壁殘垣、明艷卻沉重的莫高窟園林壁畫證明這些皇家園林明媚的過去確實存在過。可小編覺得有這些還不夠,如果、假如、倘若它們現在都還在,中國該有多美?

攝影:陳新宇、任超、孫志軍

供圖:CFP

商周:皇家園林的前奏和雛形

皇家園林作為皇家生活環境的一個重要部分,形成了有別于其他類型的園林。傳說中,黃帝曾在昆侖山修建類似巴比倫空中花園的懸圃。而在歷史上,商周帝王、諸侯和上層貴族開始修建畜養供狩獵禽獸的“囿”和為了游賞的“臺”。這些囿、臺正是皇家園林的前奏和雛形。

宴樂漁獵攻戰紋青銅壺上臺榭宴樂場景戰國早期

上古君主普遍喜好狩獵,這既是一項娛樂活動,又可獲得大量獵物供應宮廷生活,還兼有軍事訓練的含義,即使今天我們還能從保留君主的現代國家中窺見這種傳統。隨著國家的發展,這種狩獵活動不在荒野山林中舉行,而是移至專門設立的境域當中,從迄今最早的文字記錄——商代甲骨文中發現了有關“囿”的論述,其性質類似今天的大型自然公園,呈現出原生態的景觀面貌。而“臺”則是一種堆筑的高大建筑,平臺上面木結構稱作“榭”。古人登臺,觀察天象或是通神,感覺與天更近。商代遷都朝歌后在城中構筑了高大的鹿臺,其中不但圈置很多珍禽異獸,還設有“酒池肉林”,男女宮人裸身期間,縱情暢飲通宵達旦,仿佛現代的超級游樂園與私密會所。

宴樂畫像杯臺榭圖案戰國早期上海博物館

史籍中的周文王作為賢君的典范與紂王形成鮮明對比,但他依然在豐京周圍建造靈圃,筑起象征昆侖的靈臺,并在周圍開挖靈沼,帶有原始的自然崇拜和山川崇拜的的思想,并在臺上表演樂舞以舉行祭祖酬神的典禮。靈臺尺度比鹿臺小,但依然能夠體現統治者對園林的需求。直至東周,各個諸侯國君都熱衷于修建豪華的宮殿和龐大的苑囿作為炫耀國力和享樂的場所。當時有名的大型宮苑包括楚國章華臺、吳國姑蘇臺、齊國瑯琊臺、燕國黃金臺、秦國林光宮、魏國的梁囿、趙國的趙圃等,這些建筑尺度都大大超過了商朝末期,以逐層收分的夯土為核心,外圍重疊修建多層殿堂房屋,非常壯觀。此時的園林臺榭主要功能是游樂和宴飲,更多的強調了園林的景觀和享樂屬性。

秦漢:中國皇家園林的生成期,也是第一個高潮

公元前221年秦滅六國后統一了中國的歷史主體部分,成為了該版圖上第一個大一統王朝。秦在對外擴張同時,每滅一國,便派人將該國宮殿苑囿繪制成圖,然后在咸陽北坂、渭水北岸加以仿建,并將該國美女、鐘鼓擄掠其中,以至于從雍門以東至涇水以西充斥著六國不同風格的宮殿和苑臺建筑群。秦依靠中央集權的雄厚實力大力擴建宮苑,從而使中國出現了真正意義上的“皇家園林”。其中以信宮為首象征北極星,與北岸象征天帝居所紫薇垣的咸陽宮隔渭水遙相呼應,以渭水象征銀河,整體格局模仿天象,氣勢磅礴。秦始皇晚年進一步擴建朝宮,它的前殿就是著名的阿房宮,后世將阿房宮作為秦朝宮苑的總代稱,賦予很多華麗想象。渭水兩岸除了朝宮和信宮之外還有宜春苑、梁山宮、驪山宮、甘泉宮、章臺宮、林光宮、興樂宮、蘭池宮等離宮,這些離宮不是正規朝會所在,都是生活和宴樂的場所。其中蘭池宮開挖大池象征東海,水中疊島象征仙山,也是中國園林史上以人工堆山挖池象征仙境的有力實證。

當秦始皇巡游途中突然駕崩到胡亥繼位,咸陽周圍的宮苑并未最終完成。項羽入關滅秦后將這些姹紫嫣紅開遍的苑囿臺榭付之一炬,當劉邦從楚漢相爭中勝出,面對斷井頹垣只得在更南面建設新都長安。經過數代建設,長安城主要由長樂宮、未央宮、桂宮、北宮、明光宮五大宮殿占據。堆山挖池疊臺等園林手法繼續被廣泛應用和發展,在繼承秦上林苑并擴建的同時,漢武帝時期以人工挖掘昆明池,面積達一百多公頃,以模擬云南滇池并訓練水軍,以備吞并西南。上林苑廣袤的范圍內共設36座苑中苑和12座宮殿,還構筑了很多高臺和21座專門登高望遠的木構樓閣“觀”,大多2到4層,形象應和出土的漢代陶樓頗為相像。同時期又在長安城外西側營造建章宮,與上林苑連為一體。宮中建有大量闕、觀、臺和殿堂建筑。“闕”是一種標志建筑,成對樹立在宮殿、園林、陵寢、祠廟等建筑群入口處,首見于《詩經》中的《鄭風?子衿》“縱我不往,子寧不來?挑兮達兮,在城闕兮”說明周時已經有了闕。由于漢代以石闕仿造木構,今天在河南登封和四川渠縣等地還能夠看到漢闕的遺存。建章宮西北部設專門的園林區,并效仿秦始皇的蘭池宮,開鑿“太液池”,池中堆疊象征蓬萊、方丈、瀛洲三座仙山的島嶼,這種“一池三山”的模式也成為了后世皇家園林的常見造園主題。

無銘闕東漢四川省渠縣蒲家灣

“闕”是一種成對樹立在宮殿、園林、陵寢、祠廟入口的標志建筑,首見于《詩經》中《鄭風?子衿》“縱我不往,子寧不來?挑兮達兮,在城闕兮。”

西漢末年,王莽篡位,義軍四起,長安破壞殆盡。漢宗室劉秀遷都洛陽,史稱東漢,由于國力不及,皇家園林的建設也大為遜色。洛陽北部辟有水景為主的芳林園,西部建模仿關中少華山的西園,漢靈帝曾在園內設裸游館,與宮娥在池中裸體戲水,池水也被西域香料煮過而香氣四溢。秦漢是中國皇家園林的生成期,也是第一個高潮,所建苑囿規模宏大,保持半自然狀態,建筑形式也更豐富,并在山水造景中開創以人工手段再現傳說中的仙境或現實中的名山,具有特有的渾厚之美。

蕭景墓石辟邪南朝江蘇省南京市棲霞區十月村

從東漢時期開始,獅子與它衍生出的藝術形式,從波斯沿西域進入中國的皇家造園藝術中,如希臘柱頭或是羅馬石柱等西方藝術形式也都出現在同時期建筑中。

魏晉南北朝:中國園林史轉折階段,皇家園林規模縮減

魏晉南北朝是中國歷史上政權更迭最頻繁的時期。由于長期的割據和連綿不斷的戰爭,使這一時期中國文化發展受到特別的影響。其突出表現是玄學興起、佛教傳入、道教勃興及波斯、希臘文化的輸入。從魏至隋的三百余年間,三十余個王朝交替興滅,諸多新的文化因素互相影響,交相滲透。在造園藝術中,象征中國版圖西北高山和東南大海的“景陽山與天淵池”御苑格局在魏明帝時得以開創。魏明帝在天淵池南側設置石渠,與群臣曲水流觴,這種特殊的園林游藝因東晉王羲之《蘭亭序》而被后世紛紛效法,甚至影響到東北的渤海國以及日本和朝鮮的新羅王室園林之中。而像獅子這種中國版圖不出產的物種和從它衍生出的藝術形式,又從波斯沿西域進入中國的皇家造園藝術中,如希臘柱頭或是羅馬石柱也都出現在同時期建筑中,對后世中國園林、建筑設計產生巨大影響。魏晉南北朝是中國園林史上重要的轉折階段,皇家園林規模有所縮減,也因流行風尚,文人以清淡、飲酒、散服為時尚,寄情山水,反對禮教,追求個人的解放,皇家園林也開始帶有明顯的文人氣質,與秦皇漢武氣吞山河的帝王審美產生明顯區別。

蕭景墓神道柱南朝

隋唐:園林建造對東亞和后世產生深遠影響

隋唐皇家園林是中國古代社會最鼎盛時期的產物,既有雄健豪放的氣度,又有秀麗精雅的構思,不再建造高臺建筑,出現了形勢更為豐富的殿堂亭館,疊山理水和植物配植手法更為高超,各個御苑風格也更加多元,對整個東亞和后世產生了深遠影響。今天我們雖然無法感受這個時期的皇家園林留下來的具體實例,但相對于秦漢,已經能從文獻和古代藝術中了解到這個時期園林的結構、格局、色彩乃至于具體的式樣和細節的刻畫。正如敦煌莫高窟中所保留的唐代宮殿園林的壁畫,從畫中的臨水欄桿、臺基和宮闕形象可以知道唐代園林的具體的布局。這種水榭亭臺的園林格局在唐代文化所影響的地區都有所體現,即使遠在青藏高原,當我們在拉薩的皇家園林羅布林卡中看到龍王潭那一刻,腦中浮現的便是同樣格局的敦煌唐代園林壁畫,頓時有種禮失求諸野的慨嘆。而隔海相望的日本更是嚴格保留了多座隋唐寺院,由于寺院往往是同時期官式建筑的體現,我們也得以在今天真實體會到隋唐皇家園林的基本模式。

華清宮海棠湯唐陜西省西安市臨潼區驪山北麓

驪山作為秦嶺支脈,山景秀麗,溫泉資源豐富,是建造園林的理想地段。秦漢隋唐各朝都曾在此修建溫泉行宮。唐玄宗更是長期在此居住,成為重要的離宮御苑。

兩宋:造園思想完全成熟,又一次高潮

兩宋是中國皇家造園史中比較特殊的時期,物質豐富,文化發達,技藝高超,造園思想也完全成熟,不再一味追求規模,文化氣息濃重,強調細致清雅,風格偏重寫意,皇家園林的發展又出現了一次高潮。位于北宋都城的艮岳是宋徽宗在平地以大型人工假山來仿創中華大地山川之優美的范例,也是寫意山水園的代表作。徽宗趙佶雖然不是一個勤政的皇帝,但卻是一名出色的藝術家,其御制畫作中經常描繪絢麗的園林景致,他對東京的御苑大加整治,主持新建的宮殿堪稱皇家園林的巔峰之作。由于徽宗進一步追求對奇石的欣賞,又偏愛名貴花木,此時,假山的用材與施工技術以及花木的品種與配植手法均達到了很高的水平。以至于宋代御苑的這些特點很受后世推崇。

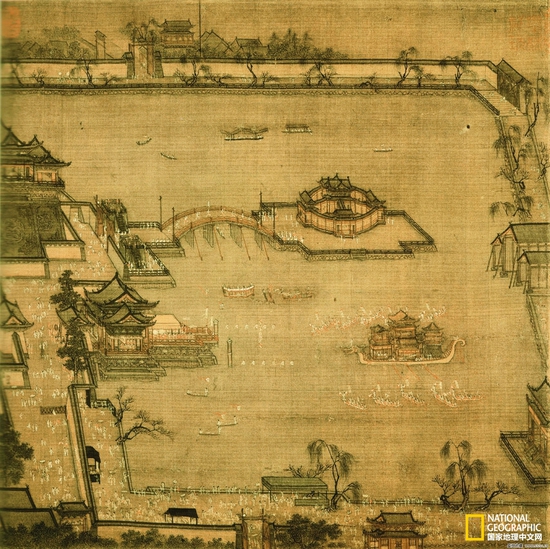

《金明池爭標圖》張擇端宋天津博物館

靖康之變后,金人不光擄走徽、欽二帝和后妃宗室,還將艮岳中上好的山石運往中都,北京今天的北海公園瓊華島、中南海瀛臺等地都有來自艮岳的奇石。徽宗之子趙構登基為高宗,遷至臨安維系半壁江山。臨安的皇家園林除了大內后苑和德壽宮外,都位于西湖岸邊,享有得天獨厚的湖山勝境。1279年崖山海戰,宋與元決戰,宋軍全軍覆滅,宋宗室投海殉國,它意味著南宋的徹底滅亡,也標志著古典意義中華文明的衰敗與隕落。宋亡后遺留在德壽宮遺址上的一塊巨大的芙蓉石,也在清中葉被地方大員獻給金兵的后人乾隆皇帝,改名“青蓮朵”放在北京長春園中,今天在北京中山公園依然能看到這塊命途多舛的奇石。

德壽宮芙蓉石(青蓮朵)南宋北京市西城區中山公園

唐宋作為秦漢之后又一個繁榮期,也是賞石文化昌盛發展時期。眾多文人墨客積極參與搜求賞玩奇石。宋徽宗舉“花石綱”,成為全國最大的藏石家,更引得達官顯貴爭相效尤。(文/華夏地理)

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|