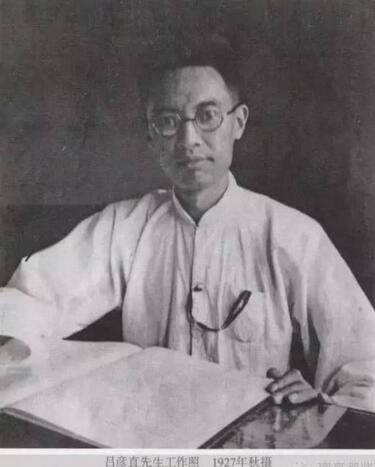

呂彥直, 字仲宜,又字古愚,安徽滁縣(今滁州市南譙區烏衣鎮黃圩村)人 。清光緒二十年(1894年)出生于天津。幼年喜愛繪畫,8歲喪父,翌年隨其姊僑居巴黎,開始接觸西方文化。數年后回國,進北京五城學堂求學。曾受教于著名文學家、翻譯家林琴南,學習祖國燦爛文化和西方科學知識,這對他立志發揚民族文化,融匯東西方藝術,不無影響。1911年考入清華學堂(今清華大學前身)留美預備部讀書。

1913年畢業,以庚款公費派赴美國留學,入康奈爾大學(Cornell University),先攻讀電氣專業,后改學建筑,接受西方學院派教育,5年后畢業。畢業前后,曾作為美國著名建筑師亨利·墨菲(HenryK·Murphy)的助手,參加金陵女子大學(今南京師范大學)和燕京大學(今北京大學)校舍的規劃、設計,同時描繪整理了北京故宮大量建筑圖案。

1921年回國,途中曾轉道歐洲,考察西洋建筑。回國后寓居上海,先在過養默、黃錫霖開設的東南建筑公司供職,從事建筑設計,以設計花園洋房為主,較有名的為上海香港路4號的銀行公會大樓。后與人合資經營真裕建筑公司,不久在上海開設彥記建筑事務所,是中國早期由中國建筑師開辦的事務所之一。

1924年,他與首批從國外留學歸來的莊俊、范文照、張光忻、巫振英等人發起成立中國建筑界第一個學術團體,旨在發展壯大建筑師隊伍,開展學術研究。經數年籌備,至1927年冬始成立“中國建筑師公會”,1931年改名中國建筑師學會。

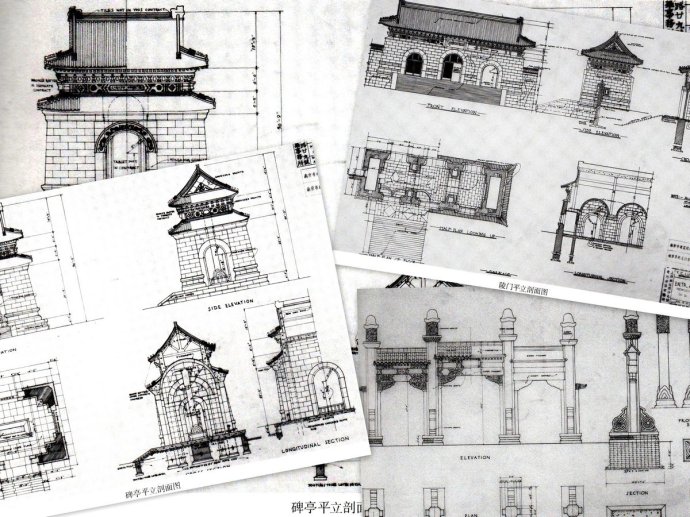

1925年5月,孫中山先生葬事籌備處向海內外建筑師和美術家懸獎征求陵墓建筑設計圖案。9月,他以簡樸、莊重的鐘形圖案(指陵園總體),在40多種設計方案評選中,一逾群雄,榮獲首獎。不久受孫中山先生葬事籌備委員會之聘,擔任陵墓建筑師,監理陵墓工程。1927年5月,由他主持設計的廣州中山紀念堂和紀念碑,在28份中外建筑師應征設計方案中,再奪魁首,從此蜚聲海內外。 [3] 在中山陵主體工程施工中,他不顧個人安危,跋涉于滬寧之間,并長期住宿山上,督促施工。為確保工程質量,選料、監工一絲不茍。終因積勞成疾,于1929年3月18日患腸癰在上海不治逝世,年僅36歲,終生未婚 。同年6月11日,南京國民政府向中國發布第472號褒揚令,全文為:

“總理葬事籌備處建筑師呂彥直,學事優良,勇于任事,此次籌建總理陵墓,計畫圖樣,昕夕勤勞,適屆工程甫竣之時,遽爾病逝,眷念勞勚,惋惜殊深,應予褒揚,并給營葬費二千元,以示優遇。此令”

翌年,陵園管理委員會又為呂彥直立紀念碑,石碑上半部為呂彥直半身遺像(由孫中山大理石臥像的作者,捷克著名雕刻家高祺制作),下半部為于右任書寫的碑文。文曰:“總理陵墓建筑師呂彥直監理陵工積勞病故總理陵園管理委員會于十九年五月二十八日議決立石紀念”石碑原安放于中山陵祭堂西南角的休息室內,(抗戰中不知去向,至今下落不明)。

在短短4年中,呂彥直除承擔中山陵、廣州中山紀念堂與紀念碑的設計,主持陵墓工程施工,參與孫中山座像、臥像、棺槨底座和華表、牌坊的設計外,共9次出席了孫中山先生葬事籌備委員會會議,討論議決分部工程項目、造價、招標、修改圖樣、施工進度等問題。他還接受國民政府聘請,擔任總理陵園計劃專門委員,參與陵園區規劃及廖仲愷、范鴻仙墓葬地點的選擇。在他得知身患不治之癥后,仍強忍病痛,在醫院繪制“規劃首都都市兩區(中央政府區、京市區)圖案”和“國民政府(包括五院)建筑設計鳥瞰圖”留下一生中的最后遺作。彌留之際,他諄諄教誡同事,繼承他建設祖國之遺志。赤子之心,感人肺腑。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|