河南省荊紫關鎮地處豫、鄂、陜三省交界,秦楚于此交界,自古便是兵家必爭之地,“朝秦暮楚”典出于此;明清時期,荊紫關更登上了自己的巔峰,憑借丹江航運,成為水陸要塞,商業重鎮,“百艇接檣,千蹄接踵,熙熙攘攘,異常繁華”。

歷史的煙云飄散,眼前五里長的明清古街上,700余間店鋪林立如昔,人煙卻稀少,唯有雕梁畫棟的商行、會館無聲訴說著往日的熱鬧。十年前,張軍來到荊紫關鎮搞文物保護工作,從企業半路出家,他至今仍記得對這片古建筑群的初印象,“既震撼又惋惜,荊紫關是歷史文化名鎮,保存這么完好的古街在全國也不多見,但當時給人感覺還是有些破敗,沒有好好挖掘整理。”

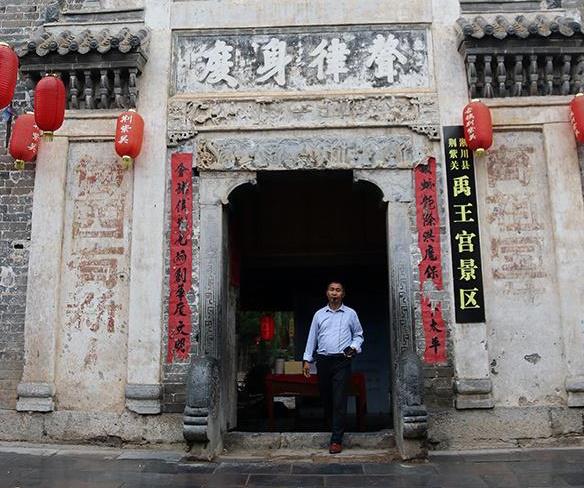

張軍(央廣網記者 張卓 攝)

惋惜過后,張軍自己著手收集荊紫關古街的歷史掌故,搜羅整理周邊的民俗物件,一不留神就成了三省邊區旅游界響當當的“土專家”,三鎮的干部都認得他。五里長街,任挑一幢古宅,他里里外外都能說得上來龍去脈。

張軍以此自豪。幾句話聊下來,他便用地道的河南話夸獎自己,“我就是和陜西湖北交流的一座橋”,話剛說完,打起哈哈,盡顯“中原文化”自信,“我們這個小區域里,作為河南人肯定還是驕傲的,基礎設施我們建的好,教育發展也是我們好,你就說這個明清古街,這不是說湖北和陜西想有就有的。”

如今,張軍以明清古街里的禹王宮為家,住在這座國家級文物保護單位里,既方便修葺照看,又能為來往游客講解釋疑。

禹王宮,又名湖廣會館,是兩湖、兩廣的商人在嘉慶年間集資興建而成,沒料想百年后唯一的房客卻成了河南人,好在“志在五湖”的氣質還有,大門黑漆脫盡露白,紅紙黑字一幅對聯貼于左右兩扇門:“作神仙護佑四方,當君王思澤萬代。”兩個門環橫閂為鎖,推門而進,門環叮當,當庭一方小小的玻璃柜,雖不打眼,卻載滿了張軍日常搜羅的三省物件,日常的算盤、茶盞是有的,稀奇古怪的物件也不缺。

張軍笑稱這屬于自籌自建的三省民俗“博物館”,又拋出幾句“建館”心得作為注解——“陜西人實誠,好講價,荊紫關古街附近的人開價就黑了” ,“其實湖北、陜西資源也是有的,但是我們荊紫關的臺子搭得好。”

小城初夏,驟雨初歇,既非暑假,也非周末,古街上的行人拉拉雜雜,眼瞅著下午沒什么看顧講解的需要,張軍便鎖了門去丹江河灘里尋石頭,這也是他豐富禹王宮“館藏”的重要內容。

途經丹江大橋,橋上人來車往,張軍的自豪勁兒又上來了,忙不迭給我們介紹起橋的來歷: “原來丹江水可大了,我們到對岸,都是小木船擺渡,兩岸來往比較麻煩,來荊紫關趕集,不坐船是過不來的。到了87年,河南報了項目,獨資把橋修了,三省的交流才方便起來,現在湖北、陜西那邊人買東西請客,都來我們河南荊紫關。”

跟隨張軍踏入丹江河灘,河床寬有百米,遍地齊膝的茅草,幾段支離的淺河,當年汪汪洋洋的水路不見蹤影,纖夫船工弓曲的身影早已換成垂釣的閑人,白帆點點的商船則成了散放的牛群。江水來處,遠山云霧繚繞,張軍告訴我們,上游是陜西的地界,如今正在修建一座蓮花臺水庫,丹江水也就少了。

天色漸晚,拾掇完石頭,張軍領著記者返回鎮里,沿街走過,荊紫關鎮修建的三省廣場格外惹眼,廣場中高塔挺立,三面的建筑也各有豫、陜、鄂三地特點,沿街門面打烊歇業多,當年“熙熙攘攘,異常繁華”已成回憶。

一天游歷,淅淅瀝瀝的小雨不斷,給這座歷史長卷中赫赫有名的古鎮蒙上了一層水汽。帶著幾分失落意味的古鎮還能走向何方?“土專家”張軍開出了自己的藥方:“丹江從陜西那邊來,船運文化可以發掘,水庫也是可以開發旅游資源的;湖北又有個天然溶洞地貌,自然風光也有南方的特點;而我們荊紫關明清古街保留的這么好,雖說我們這兒離三省的省城都遠,但如果三邊都能發展起來,融合拉動,把這個橋搭好了,這是不是現成的金三角!”

希望下次來時,已是金三角。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|