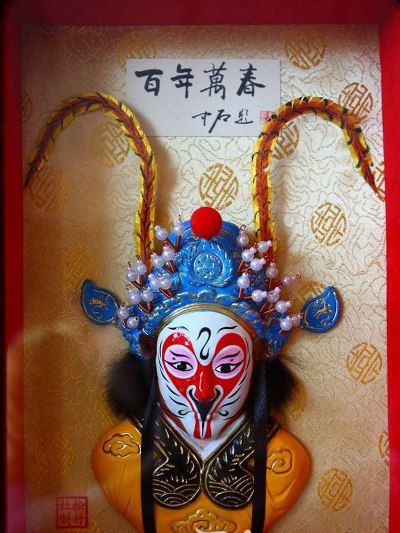

泥塑彩繪臉譜作品 半身竇爾敦

泥塑彩繪臉譜作品 半身孫悟空

1930年2月16日,紐約百老匯第四十街劇院,梅蘭芳美國首場演出地點就定在這里,演出之前,預售兩個星期的門票僅三天就銷售一空,此次梅蘭芳劇團在紐約的首場演出大獲成功。此后,梅蘭芳劇團又先后在芝加哥、舊金山、洛杉磯、檀香山等城市訪問演出,均獲得巨大的成功。而這次美國的巡回演出之所以能夠如此成功,有一人功不可沒,他就是齊如山。在這次演出中,從聯系、宣傳、推介到籌款……都離不開齊如山,雖然那時還沒有“文化經紀人”一說,但齊如山對這次演出的運作,確是一次成功的文化經紀人的成功案例。

時至今日,在房產、汽車和金融證券等行業,經紀人已是常態化的存在,就是在文化產業,如出版、影視、演出、藝術等領域,文化經紀人也實屬平常,但對于有些行業來說文化經紀人卻不多見,比如非物質文化遺產領域。

根據已有的統計,我國共有非物質文化遺產資源近87萬項,國務院批準的國家級非物質文化遺產名錄項目共計1219項,世界級非物質文化遺產項目有38項。中國的非物質文化遺產源遠流長,資源豐富多姿,種類異彩紛呈。一方面我們為擁有如此眾多的非遺資源而驕傲,但另一方面卻又憂心于某些非物質文化遺產的生存和發展境況。目前大家也都在努力尋找“活化”非物質文化遺產的方法和渠道。

云南首家滇劇花燈傳習館古渡梨園創建人、滇劇花燈經紀人張雄曾稱,非遺不僅是藝術品,也是商品。商品應該在市場上流通,只有在流通中才能得到有效保護和傳承,其價值也才能得到體現。讓非物質文化遺產回到自身的生產中,這是確保非物質文化遺產生命力的有效途徑。

業內有專家稱,民族民間傳統文化的發展關鍵要看能否產業化,而目前制約其產業化發展的瓶頸是傳統文化產品難以進入市場,難以進入市場的關鍵又在于缺乏將民族民間傳統文化引領進市場、適應市場的經紀人才。那么非遺是否需要經紀人呢,又需要什么樣的經紀人呢?

對于這一問題,泥塑彩繪臉譜第五代傳人林泓魁認為,一方面,為使非物質文化遺產項目由“輸血”向 “造血”轉變,促進非物質文化遺產活態有序傳承發展,提高非物質文化遺產傳承人的待遇,為非物質文化遺產傳承人留出更多的時間和精力授藝帶徒,傳承技藝等等,從這些角度來看,對于非遺來說,這一行業需要經紀人這一角色,而且目前經紀人也是這一行業最缺乏的人才。但另一方面,限于行業特點和行業發展現狀,目前非物質文化遺產行業里合適的、優秀的經紀人卻難以尋覓。

據林泓魁介紹,在有些傳統工藝行業如紫砂壺就已經發成成一個規模較大,從業者頗重,重視市場運作,有成熟產業鏈支撐的行業,如今江蘇宜興紫砂壺產業鏈已發展得十分成熟,除了紫砂壺藝術家的設計和制作外,上到泥土買賣,下到產業文化刊文,均有專業人士負責,而制作紫砂壺的工藝師也已經達到十幾萬人。林泓魁稱,紫砂壺行業的成功經驗值得一些非遺項目學習和借鑒。

在外人看來,林泓魁就是其母佟秀芬的經紀人,作為擁有非遺傳人和經紀人雙重角色的林泓魁,在非遺這一行當也摸索了不短的時間,對于非遺經紀人也有著自己的認識和思考:

作為行業經紀人,首先得先了解和熟悉這個行業,這需要花時間下功夫。對于非遺經紀人來說,他更多地可能從利于宣傳和銷售等角度去看待非遺作品,而非遺傳承人特別是老藝術家則更多地從非遺技藝傳承和作品本身考慮。為了提高售價和銷量,經紀人不免會干預非遺傳承人的設計和制作,若非遺經紀人不了解這項非遺技藝、不熟悉非遺作品就去干預傳承人的創作工作,容易引起老藝術家產生抵觸情緒,二者之間容易也容易產生矛盾,不利于非遺的生存和發展。

其次,和傳承人流暢溝通、相互信任也需要長時間的磨合。一旦非遺經紀人和傳承人出現意見相左的情況,雙方又該如何處理?比如說對于非遺作品的市場價值認定,不要說經紀人和傳承人會出現意見不同的情況,就是新一代的非遺傳承人和老一輩的傳承人在這方面也容易產生分歧。“以前我母親的作品一件賣300塊錢左右,她認為現在也應該是這個價兒,她覺得這應是普通老百姓可以消費得起的東西。但現在經過我們的研發,改進提高作品制作材料的質量,讓作品能夠保存更長的時間,比如說可以讓保存幾千年。這樣做的話泥塑彩繪臉譜的制作成本必定提高了,其銷售價格相應地也提高了。對于這種情況,我母親一開始可能不理解也不愿意接受。我作為母親的經紀人和她溝通,她覺得可以有商有量,經過慢慢溝通,也能夠接受我的建議:一方面,可以有普通老百姓能夠承受的幾百元的作品,另一方面,也可以制作更精致更具收藏價值的作品。二者兼而有之。但若是從外面聘請的經紀人來做這種溝通的話,這樣的事情解決起來就沒這么容易了。”林泓魁舉例稱。

第三,非遺經紀人是否有足夠的耐心和恒心,這對于非遺是否應擁有經紀人來說也是至關重要的。對于有些非遺項目來說,市場化的運作推進地很緩慢,換言之,就是這些非遺項目目前市場收益還不可觀或者根本沒有收益,而經紀人的這一職業角色決定了他們對經濟效益的重視,若短期內收益不豐甚至沒有收益的話,那么經紀人是否能耐得住性子頂得住壓力繼續堅持下去呢?這也是我們不得不考慮的問題。

泥塑彩繪臉譜傳承人介紹

佟秀芬

佟秀芬, 1956年出生,北京人。畢業于北京工藝美術技校(現北京工藝美術設計學院),1976年進入北京金屬工藝品廠,任蒙鑲制作工作,曾參加毛主席紀念堂牌匾制作。上世紀七十年代末,拜著名臉譜畫家唐景躍為師,成為其唯一入室弟子。在老師的悉心傳授下,年輕的佟秀芬刻苦學習臉譜藝術,專心研究臉譜勾畫和模型制作工藝,通過多年的努力學習與實踐,臉譜勾畫技藝精進,日趨成熟。退休后,得到國寶級京劇研究家、九旬高齡的劉曾復教授指點,進一步掌握了各流派臉譜勾畫的不同技法。所畫臉譜追求與舞臺勾畫相一致,每件臉譜無不是滲透其心血之力作。近30年來,所畫臉譜十萬余件,自做模具百余套,制作的臉譜模型大到1米多,小到指甲蓋大小,能夠熟練掌握四五百種譜式,還掌握了京劇早期花臉演員何桂山、錢(金福)派、韓(樂卿)派、裘桂仙、范寶亭等一些瀕臨失傳的譜式,除了現代京劇舞臺上通行的裘(盛榮)派、郝(壽臣)派、侯(喜瑞)派臉譜的勾法以外,對現代當代京劇名家袁世海、尚長榮、康萬生、孟廣祿、楊赤等演員的臉譜畫法也有一定的研究。

林泓魁

林泓魁,佟秀芬之子,從小受家里熏陶學習泥塑彩繪臉譜的制作與繪畫,在繼承傳統的基礎上,對臉譜的造型進行了創新推出了按照京劇名家臉型塑造的臉譜,并在2011年為李萬春先生誕辰一百周年設計并制作了紀念活動的禮品,多年來參加了世博會的展演活動,2012年4月出訪臺灣地區參加兩岸文化創意展,同年8月參加了以色列國際手工藝博覽會,2013年元月代表北京手工藝人在美國洛杉磯環球影城向全球各國的朋友們展示了老北京傳統手工技藝臉譜的繪畫工藝。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|