漢字在漫長的演變發展過程中,一方面起著思想交流、文化繼承等重要的社會作用,另一方面又形成了一門獨特的藝術形式,那就是書法藝術。書法藝術不僅是中華民族的文化藝術瑰寶,而且在世界文化藝術寶庫中也占有著重要的位置。近日,著名中青年書畫家、書畫評論家張俊東先生在接受中國文物網采訪時,表達了自己對于書法藝術的獨到見解。

書法藝術不僅僅是寫字那么簡單

很多人覺得書法藝術歸根結底就是寫字,他們認為拿起毛筆能把漢字寫得很漂亮那就是書法藝術。但是在張俊東眼里,其實這些并不能稱之為書法藝術,頂多只是寫字而已,只不過是用毛筆寫字罷了。

那么寫字和書法藝術之間的區別到底是什么呢?張俊東表示,寫字在本質上的第一要求就是要具有實用性,它的主要作用是傳達信息。比如說今天有客人來訪,但主人臨時有事要出去一下,便留了一個便簽貼在門上,說大概十五分鐘以后回來,這就是一個信息的傳達。而如果主人把這個便條寫成書法,用狂草來寫。由于狂草的結字是有專門草法的,每一個字都有固定的簡捷草法,多一點或是少一劃都不是這個字,就變成別的字了。那么,如果主人用狂草來給不研究書法專業的客人留下這個便條,那客人也就不一定能看得懂,甚至根本不知道主人寫的是什么。所以,張俊東認為,寫字追求的就是要通俗易懂,能夠準確清晰地傳達出所要傳達的信息即可。它在此基礎上的審美要求就是流暢、秀美、娟秀、飄逸等,這與書法藝術比較高層次的古樸、渾厚、蒼勁、老辣、生拙、純凈等審美比較而言,就顯得層次比較低,也比較簡單。

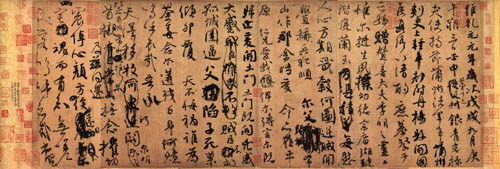

《蘭亭序》

書法藝術是一種瞬間的情感藝術

書法藝術又是什么呢?張俊東指出,書法藝術的本質要求是傳情達性,達其性情,形其哀樂。它的第一要求不是傳遞信息,而是抒發情感,傳遞感受。就是要通過書法藝術讓觀者感受到創作者在創作瞬間的內心情感。所以在專業圈子里對書法藝術是有一個概念的,認為書法藝術是用“徒手線”書寫漢字的藝術。什么叫“徒手線”?就是徒手拿著毛筆,蘸著墨在宣紙上揮灑留下的墨線痕跡,不管是稚嫩的,還是成熟的,都有創作者的生命情感在里面,都是鮮活的。不是利用圓規、直尺等工具畫一個標準的圓或直線的機械線。機械線是沒有情感的,只能稱之為死線。所以,書法藝術的最基本構成元素是徒手線條。一個人拿毛筆蘸了墨在宣紙上忘情揮灑,他寫的快也好,慢也好,急也好,停也好,或者蒼勁、枯潤也好,通過提按頓挫、留駐使轉的線條,特別是沉入歷代經典碑帖中錘煉之后的線條,就更有經典的味道和韻味,再加之書者獨特的個性和風骨,這些飽含生命律動的線條就能夠展現出這個人的內心情感,以及他的修養、格調和境界。

張俊東舉例介紹說,比如公認的天下第一行書,王羲之的《蘭亭序》,盡管人們現在看到的《蘭亭序》并不是真跡,但就算是看摹本也知道創作者當時是懷著一種非常瀟灑、愉悅、輕松的心情寫就的。而如果再去看天下第二行書,顏真卿的《祭侄文稿》就不一樣了。顏真卿是位大將軍,官位到仆射這樣的高官。中國的傳統文化講究中庸、平和,講究含蓄和婉約,泰山崩于前而面不改色。所以,顏真卿在拿筆記錄這一事件時,盡管國恨家仇心情非常悲憤,但他的身份和修養告訴他要中和,要控制自己盡量平靜。所以《祭侄文稿》一開始的調子還是比較沉穩的,但隨著情緒的逐漸迸發,寫到最后時,作者內心的悲憤之情,已經控制不住了,所以就越寫越急,用筆的速度也越來越快,寫到最后“嗚呼哀哉”四個字時,整個情緒達到一個頂峰。所以從《祭侄文稿》中人們能夠感受到一個情緒逐漸展開的過程,而這就不僅僅是傳達信息那么簡單了,顏真卿在寫這篇文稿時,已經將自己的國仇家恨、那種悲切的心情全都融入到字里行間了。對于搞書法專業、具備一定欣賞能力的人而言,對于這件作品感受更多的不是文字傳達的信息,而是一種悲壯、憤懣情感的律動和迸發。這正是這件作品最打動人的地方,也是其能成為天下第二行書的原因。

所以,在張俊東看來,書法藝術其實比繪畫更難。因為書法藝術是高度抽象的。就好像人們內心情感、體會、感悟的心電圖一樣,在創作的一瞬間,創作者內心的真摯情感都可以通過不同的筆觸表現出來。以《蘭亭序》為例,王羲之其實是在小酒微醺的狀態下寫的《蘭亭序》。而等他酒醒后,一看之前所寫的《蘭亭序》有一些修改、涂抹的地方,于是就想再謄寫一遍。可等再去寫時,卻很難完全重現出微醺狀態下書寫時的那種瀟灑出塵、放浪形骸的感覺,那種瞬間的感覺和狀態是不可復得的。所以,張俊東認為書法藝術其實是一種瞬間藝術,也是一次性的藝術,不能復筆,更不能復制。

《祭侄文稿》

欣賞書法藝術需要具備一定的審美能力

了解了什么是書法藝術以后,又應該如何去欣賞這門藝術呢?張俊東表示,欣賞一件書法藝術作品,第一要看其有沒有傳承、出處,是不是從歷代經典的碑帖中來的,有沒有經典的影子和痕跡。第二要看其是否有神采、氣韻和味道。中國畫講求以形寫神,中國書法亦然。一件書法作品展現的不僅是寫的什么字、什么形體,而是透過這些點線展現神韻和氣息。正如古代書論講得一樣,“唯觀神采,不見字形”。這就像是一個人遠遠地走來,可能還沒有看清這個人的眉眼,但可能已經感受到一種氣質和風韻。第三,要看筆法、結字甚至線條內蘊變化是否豐富,比如《蘭亭序》的“之”字有多少種寫法就是指結字的變化豐富。

張俊東對此還有一個更為簡單的感觸,就不搞書法專業的人而言,如果一件作品乍一看就覺得漂亮極了、好極了,基本都經不住推敲和長時間的品味。因為書法藝術畢竟是有著源遠流長歷史積淀的藝術門類,有著看似簡單實則深奧的專業性。熊秉明先生就說“書法藝術是中國文化核心的核心”。可見書法藝術之高深。按照土話來講:外行看熱鬧,內行看門道。如果一門高深的藝術形式,對于一點專業積累都沒有的普通大眾都能夠了如指掌、洞若觀火,成了專家和行家,這怎么可能?如果這樣,就要懷疑這門藝術是否還有存在的必要了。

所以,張俊東認為,欣賞書法藝術是需要具備一定審美能力的。現實生活中,如果說一個沒有搞過音樂專業的人聽不懂交響樂,他可能接受。但如果對一個不搞書法專業的人說,沒有書法專業積累,看不懂書法藝術,他可能就會說我自己都會寫字,怎么會看不懂書法藝術?其實他是在按照自己天然的喜好標準,而非書法專業標準來欣賞書法藝術。書法藝術的審美標準其實是很苛刻的。這個審美能力的獲得就要多去積累,多看書法藝術史上的那些經典作品,多聽聽專業人士、評論家的意見。等積累到一定程度,就可以用那些經典作品作為標準來看當代人的創作,就能夠知道一件作品是不是從經典里頭出來的。如果是從經典里頭出來的,還能看出這是從哪兒里出來的,也就自然能夠理解其好在哪里。而如果一件作品不是從經典里頭出來的,沒有傳承的話,那就肯定會受到置疑。因為所謂的創新,如果不是在繼承經典基礎上的創新,其實都是無源之水,也就不能稱之為真正的創新。

專家簡介:

張俊東,1973年出生于黑龍江林甸,北京大學書法碩士,中國書法家協會會員,著名中青年書畫家、書畫評論家。作品入展第七屆全國書法展,第八屆中青年書法展,首屆青年展,第二屆中國書法藝術節百家精品展,全國第二屆行草書大展,第三屆楹聯書法展獲獎提名。論文《書法藝術審美標準建立的心理描摹》入選全國第六屆書學研討會。出版《王羲之筆法及其流變研究》、《拒絕光滑——張俊東談藝錄》等多部著作。并有百萬字書畫理論、評論文章發表。近年致力于中國畫研究和創作,尤其在花鳥畫創作上主張深挖傳統、回歸筆墨內美,取得一定突破,被業內專家所看重。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|